13. Juli 2014 | Dipl.-Met. Lars Kirchhübel

Regen - Lebenswichtiges Elixier mit zerstörerischer Kraft

Es regnet seit geraumer Zeit. Mal schauerartig verstärkt und gewittrig, mal länger anhaltend. Das Wasserdefizit aus dem Frühjahr ist in vielen Regionen des Landes mittlerweile schon fast wieder ausgeglichen. Doch wie entsteht überhaupt der Regen?

Bei der Entstehung von Regentropfen spielen viele, mehr oder weniger,

komplexe Prozesse eine Rolle. Im ersten Schritt zum flüssigen

Niederschlag betrachten wir die Bildung von Wolkentropfen. Der

verantwortliche physikalische Prozess ist die sogenannte

"Kondensation".

Kondensation ist dabei das Gegenteil vom Verdampfen. Hierbei wird ein

gasförmiger Stoff (Wasserdampf) zu einem flüssigen (Wasser). Ob etwas

verdampft oder kondensiert, hängt von der Temperatur ab. Ein

flüssiger Stoff (Wasser) verdampft, wenn die Temperatur auf einen

bestimmten Wert ansteigt. Und ein gasförmiger Stoff (Wasserdampf)

kondensiert, wenn die Temperatur sinkt. Der Grund für die Verdunstung

von Wasser und die Kondensation des Wasserdampfes ist der, dass Luft

nicht immer gleich viel Wasser speichern kann. Je wärmer die Luft

ist, desto mehr Wasserdampf - also gasförmiges Wasser - kann sie

aufnehmen. Gleichzeitig steigt die Luftfeuchtigkeit. Sinkt die

Temperatur der Luft jedoch, kann sie nicht mehr so viel Feuchtigkeit

speichern. Erreicht die Luftfeuchtigkeit dann 100%, so fällt der

Wasserdampf durch den Prozess der Kondensation als sogenannte

Wolkentropfen, aus.

Die Kondensation tritt auf, wenn die Luft infolge von Hebung

(Aufsteigen) abkühlt. Dafür gibt es in der Natur verschiedene Gründe.

Strömt zum Beispiel die Luft gegen ein Gebirge, so wird sie gezwungen

aufzusteigen, um das Hindernis zu überwinden (Orographische Hebung).

Auch wenn die Sonne den Boden und somit auch die bodennahen

Luftschichten sehr stark aufheizt, stellt sich "Hebung" ein, da die

schwerere, kältere Luft in der Höhe absinkt und die leichtere,

wärmere Luft gleichzeitig aufsteigen möchte (Konvektion). Auch im

Bereich von Tiefausläufern, wo sich entweder kältere Luft unter die

wärmere Luft schiebt (Kaltfront) oder die wärmere Luft auf die

bodennahe kalte Luft aufgleitet (Warmfront), wird Luft gehoben. Da es

mit der Höhe immer kälter wird, kühlt sich die mit Wasserdampf

angereicherte Luft beim Aufsteigen ab.

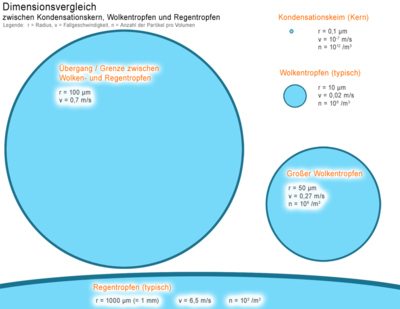

Durch Kondensation können die Wolkentropfen jedoch höchstens die

Größe von Nieseltröpfchen erreichen. Für die Auslösung von

Niederschlag (Regen) muss also ein weiterer wirksamer Prozess geben,

bei dem die Nieseltröpfchen anwachsen können.

Gegenwärtig gibt es zwei Theorien für die Niederschlagsbildung: die

Niederschlagsbildung durch Eiskerne

(Wegener-Findeisen-Bergeron-Theorie) und die Niederschlagsbildung

durch Koaleszenz (Zusammenfließen von Teilchen).

Ragt eine Wolke, die aus vielen kleinen Wolkentröpfchen besteht, in

hohe Höhen, wo Temperaturen weit unter 0 Grad herrschen, bilden sich

aus den Nieseltröpfchen teilweise kleine Eiskerne. Zusätzlich können

jedoch auch kleine, feste und unlösliche Teilchen, die von einer

Wasserhaut umgeben sind, als Eiskern wirken. In der Wolke werden die

kleinen Wolkentröpfchen von den Eiskernen angezogen, sodass die

Eiskristalle auf Kosten von den Tropfen wachsen. Gleichzeitig haben

Eiskristalle, die meist größer sind als Wolkentropfen, eine größere

Fallgeschwindigkeit. Beim Herabfallen in der Wolke stoßen sie somit

mit kleineren Wolkentropfen zusammen, die sich dann mit den

Eiskristallen verklumpen (Koagulation). Fallen nun die Eiskristalle

in einen Bereich von positiven Temperaturen, schmelzen diese zu

Regentropfen.

Da auch in reinen Wasserwolken die Tröpfchengröße leicht

unterschiedlich ist und größere Wolkentropfen schneller fallen als

kleine, können Tropfen zusammenstoßen und schließlich durch

Zusammenfließen (Koaleszenz) anwachsen.

Je größer nun die Aufwinde in der Wolke sind, desto größer und

schwerer können die Tropfen oder Eiskristalle werden, bevor sie aus

der Wolke heraus fallen und sich den Weg zum Boden suchen. Jedoch

gibt es eine kritische Tropfengröße. Durch den Luftwiderstand

verformen sich große Tropfen so stark, dass sie schließlich

zerplatzen. In Schauerniederschlägen können die Tropfen maximal fünf

bis sechs, bei Gewittern in wenigen Fällen auch bis 8 Millimeter groß

werden. Normale Regentropfen verfügen meist über einen Durchmesser

von 0,2 bis 3 Millimeter.

© Deutscher Wetterdienst

Themenarchiv:

15.12. - Was tun an grauen Tagen?

14.12. - Von Meteoren, Hochnebel, Inversionen und optimaler Himmelssicht

13.12. - Novembergrau oder Dezembergrau?

12.12. - Extreme Dezember: 2010 und 2015 im Vergleich

11.12. - Hoch ELLINOR bringt graue Tristesse

10.12. - Ein erster Griff in die Spekulatiuskiste

09.12. - Die heiße Kugel

08.12. - Vom Winter keine Spur!

07.12. - Ein Sonntag mit Film und Fernsehen

06.12. - Jahresrückblick 2025 | Teil 2

05.12. - Jahresrückblick 2025 | Teil 1

04.12. - Tiefdruckeinfluss über dem östlichen Mittelmeer

03.12. - Deutschlandwetter im Herbst 2025

02.12. - Deutschlandwetter im November 2025

01.12. - Nebel im Winterhalbjahr

30.11. - Milder Winterstart

29.11. - Die atlantische Hurrikansaison 2025 - Ein Rückblick

28.11. - Glatteisgefahr im Südosten Deutschlands

27.11. - Wenn natürlich nicht mehr ausreicht: Die Kunstschneeproduktion

25.11. - In Gummistiefeln durch das Winterwetter

24.11. - Vor 20 Jahren: Das Münsterländer Schneechaos

23.11. - Erste Glatteislage der Saison

22.11. - Die Kugel der Mitte

21.11. - Lesen bildet

20.11. - Eisige Nächte am Wochenende

19.11. - Wenn es so kräftig regnet, dass es schneit: Die Niederschlagsabkühlung!

18.11. - Wintereinbruch – oder doch nur spätherbstliches „Geflöckel“?