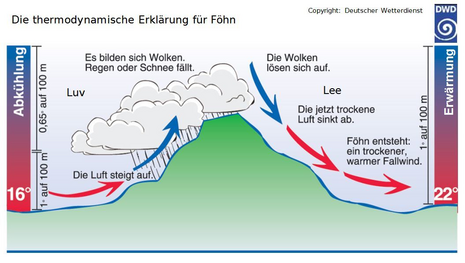

Am morgigen Mittwoch wird es an den Alpen föhnig! Sonnenschein und bis zu 18 Grad stehen am Alpenrand auf der Prognosekarte. In den Hochlagen wird es stürmisch. Wie war das gleich nochmal genau mit dem Föhn? Ach ja: Luft trifft auf ein Gebirge und wird zum Aufsteigen gezwungen. Dabei kühlt sie um 1 Kelvin pro 100 m ab. Irgendwann bilden sich Wolken und es beginnt zu regnen, wobei die Luft nun nur noch mit 0,65 Kelvin pro 100 m Aufstieg abkühlt. Am Gipfel angekommen, strömt die Luft auf der Leeseite, also der windabgewandten Seite des Gebirges, herab und erwärmt sich dabei, wodurch es zur Wolkenauflösung kommt. Die Erwärmung beim Abstieg erfolgt nun durchweg mit 1 K pro 100 m.

Bei diesem Prozess spricht man von der klassischen Föhntheorie. Damit ist das heutige Thema des Tages also auch schon fertig und... Moment! Laut Föhnforschung gibt es neben der klassischen noch weitere Theorien zu dieser Thematik. Eine Studie zeigt zum Beispiel, dass in Innsbruck mindestens 50 % der dort untersuchten Föhnfälle ohne Niederschläge einhergehen. Zu einem geringen Teil kam es sogar nicht einmal zur Wolkenbildung. Die klassische Theorie stößt hier also an ihre Grenzen.

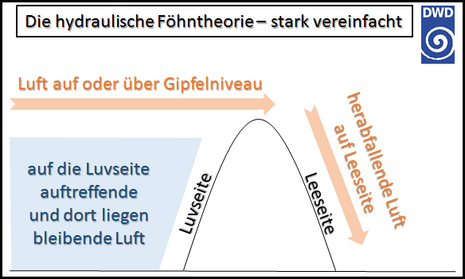

Einen Lösungsansatz liefert dagegen die hydraulische Föhntheorie. Bei ihr geht man davon aus, dass die Luft, die auf ein Gebirge trifft, nicht aufsteigt, sondern geblockt wird und im Luv (also auf der windzugewandten Seite des Gebirges) liegen bleibt und langsam auskühlt. Die im bzw. oberhalb des Bergkammniveaus heranströmende, deutlich trockenere Luft fällt dagegen nach Überquerung des Gebirgskamms ins Tal ab und erwärmt sich dabei um 1 K pro 100 m. Das kann man sich vorstellen wie in einem randvollen Stausee, bei dem nur die oberste Wasserschicht über die Staumauer in die Tiefe schwappt.

Stellt sich noch die Frage, wie es zu den mitunter hohen Windgeschwindigkeiten auf der Leeseite eines Gebirges kommt. Betrachten wir daher einfach mal ein Luftpaket, das gerade über dem Gipfel angekommen ist. Dieses Paket besitzt eine gewisse Energie, die sich hauptsächlich aus seiner Lage- und seiner Bewegungsenergie zusammensetzt. Die Lageenergie hängt dabei von der Höhe (also der vertikalen Lage) des Pakets ab und die Bewegungsenergie stark von dessen Geschwindigkeit. Strömt das Paket nun den Berg hinab, nimmt seine Höhe und damit auch seine Lageenergie ab. Da seine Gesamtenergie aber gleichbleiben muss (Stichwort Energieerhaltung), muss im Umkehrschluss seine Bewegungsenergie zunehmen und damit seine Geschwindigkeit.

Verstärkt werden kann dieser Effekt u.a. noch durch das Gelände. Muss unser Luftpaket unterwegs noch einen engen Gebirgspass durchströmen, entsteht eine Art Düseneffekt (Stichwort Venturi-Effekt) und es kann vorübergehend noch einmal deutlich mehr Gas geben.

Deutlich detailliertere Informationen rund um das Thema Föhn finden Sie in unserem Wetterlexikon unter http://www.dwd.de/lexikon, Stichwort "Föhn".