22. März 2014 | M.Sc.-Met. Andreas Würtz

Die 4 Jahreszeiten

Nach dem meteorologischen Frühlingsanfang am 01.03.2014 folgte am Donnerstag, 20.03.2014 um 17.57 Uhr der astronomische Frühlingsanfang. Hinsichtlich des Wetters zeigte sich dieser von seiner besten Seite.

Jedoch sind es nicht die frühlingshaften Temperaturen, die den Tag des astronomischen Frühlingsanfangs bestimmen, sondern die aktuelle Position der Erde zur Sonne. Welche Parameter und Effekte bei der Entstehung der einzelnen Jahreszeiten ausschlaggebend sind, sollen im Folgenden kurz erläutert werden.

Die unterschiedlichen Jahreszeiten an einem bestimmten geographischen

Ort auf der Erde entstehen durch die im Jahresverlauf variierende

Dauer, Intensität und den Einfallswinkel des Sonnenlichts.

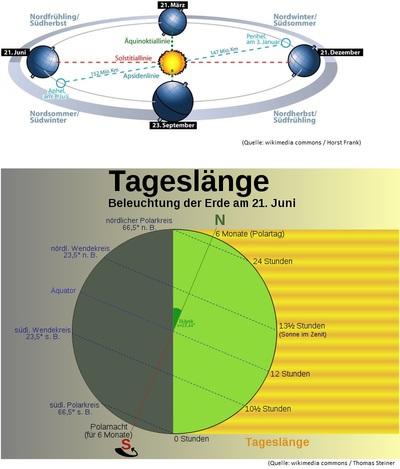

Ein Grund dafür ist die geometrische Form der Erdumlaufbahn um die

Sonne. Der Astronom Johannes Kepler (1571-1630) erkannte, dass sich

die Planeten nicht auf Kreis-, sondern auf Ellipsenbahnen um die

Sonne bewegen. Dadurch variiert der Abstand zwischen Sonne und Erde

bei der alljährlichen Umrundung der Sonne. Dies könnte den

Trugschluss zulassen, dass die unterschiedlichen Entfernungen

zwischen Erde und Sonne die Ursache für die einzelnen Jahreszeiten

darstellen. Da jedoch der geringste Abstand zwischen Sonne und Erde

(ca. 147 Mio. km) in unserem Winter vorliegt (im sog. sonnennächste

Punkt, auch Perihel genannt), kann dies nicht der primäre Antrieb für

den Jahreszeitenwechsel sein. Im Vergleich dazu beträgt der Abstand

im sonnenfernsten Punkt (Aphel) im Sommer ungefähr 152 Mio. km (siehe

Abbildung).

Die entscheidende Rolle für die Existenz der Jahreszeiten stellt die

Neigung der Rotationachse der Erde dar. Diese besitzt einen

Neigungswinkel von 23,44 Grad zur Senkrechten. Diese Gegebenheit hat

direkte Auswirkungen auf die Sonneneinstrahlung sowie auf die

Tageslänge. In unserem Sommer ist die Nordhalbkugel bzw. in unserem

Winter die Südhalbkugel der Sonne zugewandt. Infolgedessen ändern

sich im Jahresverlauf der Einfallswinkel und somit die Intensität der

Sonnenstrahlung, was einen direkten Einfluss auf die Erwärmung der

Erdoberfläche hat. Anhand eines kurzen Beispiels sollen die

Unterschiede aufgezeigt werden.

Betrachten wir einen Ort auf dem 50. nördlichen Breitengrad (z. B.

Mainz). Am Sommeranfang (21. Juni) treffen die Sonnenstrahlen um die

Mittagszeit in einem Winkel von etwa 62 Grad, zum Winteranfang (21.

Dezember) mit etwa 16 Grad auf die Erdoberfläche. Am Frühjahrs- und

Herbstbeginn liegt der Einfallswinkel bei etwa 40 Grad. Durch diesen

im Jahresverlauf variierenden Sonneneinstrahlungswinkel kommt es auf

der Nord- und Südhalbkugel zu den typischen jahreszeitlichen

Temperaturunterschieden und den immer wiederkehrenden Jahreszeiten.

Die jährlichen Temperaturschwankungen sind am Äquator am geringsten

und nehmen in Richtung Pol zu. Dies ist ein Grund dafür, dass es in

Äquatornähe keine derartigen markanten Temperaturunterschiede

zwischen den einzelnen Jahreszeiten gibt, wie es bei uns in

Mitteleuropa der Fall ist.

Ein weiteres Phänomen, das durch die Neigung der Erdachse

hervorgerufen wird, sind die je nach Jahreszeit unterschiedlichen

Tageslängen. Zur Sommersonnenwende am 21. Juni kann auf der

Nordhalbkugel der längste Tag verbucht werden. Dann sind in

Deutschland etwa 16 - 17 Sonnenstunden möglich. Zu diesem Zeitpunkt

sinkt die Sonne nördlich des Polarkreises für mindestens 24 Stunden

nicht unter den Horizont (Polartag).

Im Vergleich dazu sind die Tage um die Wintersonnenwende am 21.

Dezember in Deutschland mit ca. 7 - 8 Sonnenstunden am kürzesten. Da

zu dieser Zeit die Nordhalbkugel von der Sonne weggerichtet ist,

steht die Sonne nur noch sehr tief über dem Horizont. Durch die

Drehung der Erde um die eigene Achse sowie durch die Erdkrümmung

erreichen die sehr flach einfallenden Sonnenstrahlen nur noch für

einen kurzen Zeitraum einen Ort auf der Nordhalbkugel. Nördlich des

Polarkreises steigt die Sonne in den Tagen um die Wintersonnenwende

nicht mehr vollständig oder überhaupt nicht über den Horizont. Dies

führt am Polarkreis zur 24-stündigen Polarnacht. In Richtung Pol wird

der Zeitraum der Polarnacht mit bis zu 6 Monate immer größer. Der

Frühlings- und Herbstbeginn zeichnen sich dadurch aus, dass sowohl

der Tag als auch die Nacht mit 12 Stunden gleich lang sind.

© Deutscher Wetterdienst

Bild: DWD

Themenarchiv:

15.12. - Was tun an grauen Tagen?

14.12. - Von Meteoren, Hochnebel, Inversionen und optimaler Himmelssicht

13.12. - Novembergrau oder Dezembergrau?

12.12. - Extreme Dezember: 2010 und 2015 im Vergleich

11.12. - Hoch ELLINOR bringt graue Tristesse

10.12. - Ein erster Griff in die Spekulatiuskiste

09.12. - Die heiße Kugel

08.12. - Vom Winter keine Spur!

07.12. - Ein Sonntag mit Film und Fernsehen

06.12. - Jahresrückblick 2025 | Teil 2

05.12. - Jahresrückblick 2025 | Teil 1

04.12. - Tiefdruckeinfluss über dem östlichen Mittelmeer

03.12. - Deutschlandwetter im Herbst 2025

02.12. - Deutschlandwetter im November 2025

01.12. - Nebel im Winterhalbjahr

30.11. - Milder Winterstart

29.11. - Die atlantische Hurrikansaison 2025 - Ein Rückblick

28.11. - Glatteisgefahr im Südosten Deutschlands

27.11. - Wenn natürlich nicht mehr ausreicht: Die Kunstschneeproduktion

25.11. - In Gummistiefeln durch das Winterwetter

24.11. - Vor 20 Jahren: Das Münsterländer Schneechaos

23.11. - Erste Glatteislage der Saison

22.11. - Die Kugel der Mitte

21.11. - Lesen bildet

20.11. - Eisige Nächte am Wochenende

19.11. - Wenn es so kräftig regnet, dass es schneit: Die Niederschlagsabkühlung!

18.11. - Wintereinbruch – oder doch nur spätherbstliches „Geflöckel“?