Normalerweise gelangt im Frühjahr eines jeden Jahres vor der Westküste Mittelamerikas kaltes, nährstoffreiches Tiefenwasser an die Meeresoberfläche. Dieser Prozess ist für die Produktivität des Ozeans, die Fischerei und das ökologische Gleichgewicht der Region von entscheidender Bedeutung. Doch 2025 ist die zentrale Meeresströmung im Golf von Panama nahezu vollständig ausgeblieben – ein bislang einmaliges Ereignis.

Die sogenannte Panama-Auftriebszone umfasst rund 60.000 Quadratkilometer. Sie entsteht, wenn Passatwinde warmes Oberflächenwasser von der Küste wegtreiben und Tiefenwasser nachströmt. Dieses versorgt Phytoplankton mit Nährstoffen, kühlt Korallenriffe und schafft die Grundlage für artenreiche Ökosysteme.

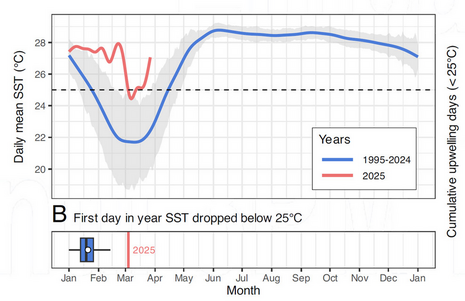

Wie Forschende vom Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) in Balboa, Panama und vom Max-Planck-Institut (MPI) für Chemie in Mainz in einer Anfang dieser Woche veröffentlichten Studie berichten, fand die Aufströmung in diesem Jahr so gut wie nicht statt: Statt im Januar begann sie erst im März, dauerte nur zwölf statt über 60 Tage und senkte die Wassertemperatur lediglich auf 23,3 statt auf die üblichen 19 Grad Celsius.

Die Folgen sind erheblich: "Die geringere Auftriebsströmung führte zu einem Ausfall der Nährstoffzufuhr und entsprechend geringem Algenwachstum, was sich über die Nahrungsnetze des Meeres hinweg auswirkt und zu einem Rückgang der kommerziellen Fischerei führte", erklärt Dr. Ralf Schiebel, Meeresforscher am MPI für Chemie.

Als Ursache kommen schwächere Passatwinde infrage. Zwar erreichten die Nordwinde Anfang 2025 normale Geschwindigkeiten, traten jedoch 74 Prozent seltener auf. Damit fehlte der entscheidende Impuls, um das Oberflächenwasser von der Küste wegzuschieben. Der Aufstrom blieb weitgehend aus.

Ob das Ereignis auch mit der damals herrschenden schwachen La Niña zusammenhängt, ist unklar. Der Golf von Panama hat in der Vergangenheit stärkere ENSO-Schwankungen überstanden, ohne dass die Auftriebsströmung kollabierte. Der Ausfall ist also noch nicht vollständig geklärt – und möglicherweise ein Warnsignal.

"Ob es sich um eine einmalige Anomalie oder den Beginn häufiger Ausfälle handelt, müssen künftige Studien zeigen", betonen die Forschenden. Klar sei jedoch: Klimaveränderungen können windgetriebene tropische Auftriebssysteme empfindlich stören – Systeme, die trotz ihrer zentralen ökologischen und sozioökonomischen Bedeutung nach wie vor nur unzureichend überwacht werden.