Es gibt mehrere Faktoren, die im Zusammenspiel auf großen Zeitskalen die Menge der eintreffenden Sonnenstrahlung und damit das Klima auf der Erde beeinflussen. An dieser Stelle soll es neben dem Einfluss der Sonne selbst um die drei veränderlichen Eigenschaften der Erde gehen, die in den sogenannten Milanković-Zyklen zusammengefasst sind. Ihren Namen erhielten diese langperiodischen Schwankungen nach dem serbischen Mathematiker Milutin Milanković, der entscheidend an der Beschreibung dieser Phänomene beteiligt war.

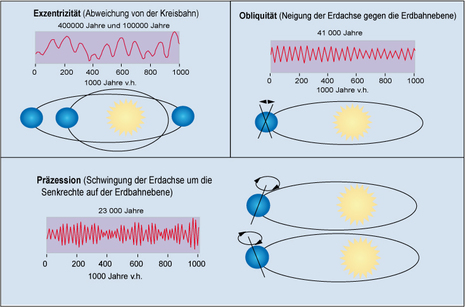

Die Erde kreist in ungefähr einem Jahr einmal um ihren zentralen Stern, die Sonne. Dabei ist die Bezeichnung „kreisen“ vielleicht etwas irreführend, weil ihre Bahn in Wahrheit gar kein perfekter Kreis ist, sondern eher einer Ellipse ähnelt. Und diese Form ist über die Zeit auch nicht konstant. Phasenweise ist die Ellipse platter gedrückt und zu anderen Zeiten nähert sie sich weiter einem Kreis an. Die Form der Erdumlaufbahn um die Sonne wird als Exzentrizität bezeichnet. Je kreisförmiger die Bahn ist, desto geringer ist die Exzentrizität und desto weniger Sonneneinstrahlung kommt im Mittel auf der Erde an, begünstigt also Kaltzeiten. Die Zyklusdauer, in der die Erdumlaufbahn ihre Form verändert, beträgt etwa 100 000 Jahre.

Etwas schneller geht es bei der Veränderung der Neigung der Erdachse, auch Obliquität genannt. Hierbei betragen die Zyklen etwa 41 000 Jahre. Die Rotationsachse der Erde ist im Weltall ein wenig gekippt, aber auch das ist nicht in Stein gemeißelt. Mal steht die Erde sehr aufrecht im All und mal liegt sie schräger. Je stärker die Neigung ist, desto extremer fallen die Jahreszeiten in den hohen geografischen Breiten aus. Ist die Neigung schwächer, sind die Unterschiede zwischen Sommer und Winter entsprechend geringer. Die Winter sind in diesen Phasen nicht so streng. Weil dadurch aber mehr Wasser über den Meeren verdunsten kann, schneit es in den kalten Regionen unter Umständen mehr und die Schneedecke wird mächtiger. Durch die weniger heißen Sommer können die Gletscher länger erhalten bleiben und damit sind geringe Achsneigungen tendenziell mit Kaltzeiten verbunden.

Ein weiterer Faktor ist die Tatsache, dass die Erde bei ihren Umdrehungen um sich selbst eiert. Die geneigte Erdachse ist nämlich nur im Erdmittelpunkt fest, an allen anderen Orten kreiselt sie um eine gedachte Senkrechte durch die Pole. Und das tut sie in einem Zeitraum von jeweils etwa 26 000 Jahren. Diese Bewegung wird als Präzession bezeichnet. Sie hat zur Folge, dass manchmal der Nordsommer und manchmal der Nordwinter der Sonne näher ist und damit mehr Wärme abbekommt.

Das alles ist schon kompliziert genug, aber jetzt hat auch die Sonne noch ein Wörtchen mitzureden. Denn auch die solare Strahlung ist über die Jahrhunderte nicht konstant. Zeitweise ist sie aktiver oder legt eine Pause ein und auch das beeinflusst natürlich, wie viel Wärme auf der Erde ankommt.

Wann eine Warm- oder Kaltzeit eintritt, hängt neben dem Zusammenwirken dieser Größen noch von vielen weiteren Aspekten und Bedingungen auf der Erde ab. Im Großen und Ganzen lassen sich aber Zusammenhänge zwischen den Klimaentwicklungen und den hier beschriebenen Einflüssen herstellen.

Dipl.-Met.Marcel Schmid in Zusammenarbeit mit der Praktikantin Christina Kagel

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 29.08.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst