Betrachtet man die aktuellen großräumigen Bedingungen in der unteren Stratosphäre zwischen 20 und 25 km Höhe als auch in bodennahen Atmosphären Schichten über Europa, so gibt es derzeit eindeutige Signale für eine tief winterliche Witterungsperiode in weiten Teilen Europas in den nächsten Tagen. Dies lässt Erinnerungen an den Spätwinter 2013 aufkommen, in dem ein markanter Kaltlufteinbruch für einen sehr kalten Februar und März sorgte. Ähnlich zu damals wirkt sich derzeit in der Höhe das meteorologische Phänomen des "Sudden Stratospheric Warming" aus. Im Winter erreichen die Temperaturen über der Arktis in 20 bis 25 km Höhe normalerweise Werte um -70° C. Im Sommer sind es noch ca. -30°C. Im Normalfall bildet sich in der Stratosphäre eine Kreisströmung gegen den Uhrzeigersinn aus. Dieses System ist auch unter dem Begriff stratosphärischer Polarwirbel bekannt und kann auch als ein großräumiges Höhentief angesehen werden.

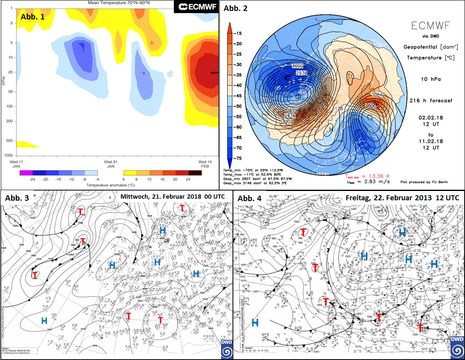

In der vergangenen Woche kam es in der unteren Stratosphäre zu einer kräftigen plötzlichen Erwärmung, dem "Sudden Stratospheric Warming". Die Temperaturen im genannten Höhenniveau stiegen teilweise über 24 °C an (vgl. Graphik 1 vom ECMWF). Erwärmt sich die Stratosphäre plötzlich sehr stark, wie im aktuellen Fall, schwächt sich der Polarwirbel ab. In manchen Fällen spaltet er sich auch in zwei Äste (Splitting), bricht komplett zusammen oder die Kreisströmung dreht sich sogar um. Derzeit kann ein markantes Polarwirbel-Splitting beobachtet werden (vgl. Graphik 2 der FU Berlin).

Das Splitting oder der Zusammenbruch des Polarwirbels hat mit einer zeitlichen Verzögerung Auswirkungen auf die Verhältnisse in tieferen Luftschichten. Oftmals stellen sich dann blockierende Wetterlagen ein, wobei hoher Luftdruck vom Nordatlantik über Skandinavien bis nach Westrussland reicht (vgl. Graphik 3). Dabei schwächt sich die die meist über Europa vorherrschende westliche Strömung ab und dreht sich über Mitteleuropa auf östliche Richtungen. Mit dieser östlichen Strömung gelangt die Kaltluft, die sich im Bereich der Hochdruckzone über Nord- und Osteuropa ansammelt, in abgeschwächter Form schließlich auch nach Deutschland.

Mit Eintreffen der eisigen Festlandsluft aus Sibirien fallen die Temperaturen in Deutschland ab Sonntag in den Keller. Tagsüber wird nahezu landesweit Dauerfrost vorherrschen. Nachts dominiert mäßiger bis strenger Frost mit Temperaturen bis -15 Grad, über Schnee auch darunter. Atlantische Tiefdruckgebiete müssen aufgrund der Blockierung eine südliche Bahn über den Mittelmeerraum einschlagen oder aber weit nördlich über das Nordmeer ausweichen, sodass die Zufuhr milderer Luft vom Atlantik unterbunden wird.

Ähnliche Bedingungen wurden auch im Januar und Februar 2013 beobachtet. Damals trat sogar zweimal das Phänomen der plötzlichen stratosphärischen Erwärmung auf. In der Folge kam es ebenfalls zu einem Polarwirbel-Splitting. Am Boden breitete sich nachfolgend analog zu diesem Jahr hoher Luftdruck von den Britischen Inseln bis nach Russland aus (vgl. Graphik 4). Gleichzeitig wirbelte auch ein Tief im Mittelmeerraum. Am Ende konnten wir auf einen eisigen März zurückblicken, in dem die negativen Temperaturabweichungen im Vergleich zum vieljährigen Mittel zwischen 2 und 5 Grad betrugen.

Grundsätzlich handelt es sich bei dem Phänomen des "Sudden Stratospheric Warming" um ein kurzzeitiges Ereignis. Der sehr plötzlichen starken Erwärmung folgt meistens auch wieder eine sehr schnelle starke Abkühlung. Da die Elemente wie Luft oder Wasser träge bzw. sehr träge sind, kann sich der Normalzustand der unteren Atmosphäre, wie eingangs beschrieben, zum Boden hin aber nur etwas langsamer einstellen.

Ob der Kälteeinbruch ab dem kommenden Wochenende der Auftakt zu einer längeren frostigen Periode ist oder doch nur eine kurze hochwinterliche Episode von etwa einer Woche bleibt somit abzuwarten.