25. Mai 2015 | Dipl.-Met. Lars Kirchhübel

Die Bewölkung aus Sicht eines Wetterbeobachters

Die Wolken am Himmel beschreiben die Gesamtheit des kondensierten Wassers in der Erdatmosphäre. In der Meteorologie werden die Wolkenansammlungen, die den Erdboden nicht berühren und für das freie Augen des Betrachters sichtbar sind, auch als Bewölkung oder Bedeckung bezeichnet.

Huch!

Die Wolken sind kaputt!

Da guckt plötzlich Himmel durch!

. pic.twitter.com/gU2GARQS3w

— Spatz (@Spatz978) 14. Mai 2015

Bodennebel (z.B. Strahlungsnebel - Abkühlung der bodennahen

Luftschichten samt Bildung von Nebeltröpfchen bei nächtlichem

Auskühlen des Erdbodens) sowie vom Dunst (schwebende, feste Partikel

in der Luft) vorgenommen.

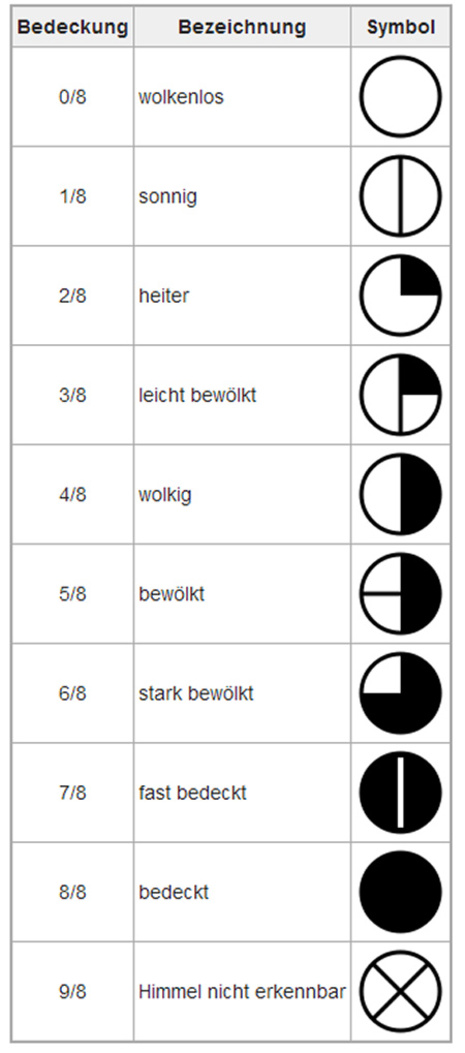

Das Ausmaß der Bedeckung des Himmels mit Wolken wird in der Regel vom

Wetterbeobachter geschätzt oder heutzutage auch von speziellen

Messsensoren oder Wetter-Kameras festgestellt. Lokal sind zusätzlich

Satellitendaten nutzbar. Die Angabe der Bedeckungsverhältnisse

erfolgt schließlich in Achteln. Dabei bedeutet 0 Achtel, dass am

Himmel keine Spuren von Wolken zu sehen sind, es also wolkenlos ist.

4 Achtel beschreiben einen maximal bis zur Hälfte mit Wolken

bedeckten Himmel und 8 Achtel, dass der Himmel vollständig mit Wolken

verhangen ist und somit kein Himmelsblau mehr erkannt werden kann

(vgl. Graphik).

Der Beobachter wird zur Wolkenbestimmung einen Standort wählen, von

dem er den gesamten Himmel bzw. Horizont überblicken kann. Bei der

Bestimmung des Gesamtbedeckungsgrades werden alle Wolken oder

Wolkenteile unabhängig von Höhe und Gattung zusammengezählt, die sich

oberhalb seines Standortes befinden. Auch die Kondensstreifen von

Flugzeugen werden berücksichtigt, sofern sie sich länger als 15

Minuten am Himmel halten.

Abgesehen von dem Gesamtbedeckungsgrad wird in der Meteorologie

häufig auch die Wolkenbedeckung in bestimmten Höhenbereichen

betrachtet. Beobachtungen haben nämlich gezeigt, dass die

unterschiedlichen Wolkentypen im Allgemeinen in gewissen

Höhenbereichen auftreten. In der Meteorologie wird der Teil der

Atmosphäre, in dem die Wolken gewöhnlich zu beobachten sind, in drei

Stockwerke eingeteilt. Dabei wird zwischen einem oberen, einem

mittleren und einem unteren Stockwerk unterschieden. Jedes Stockwerk

ist festgelegt durch den Höhenbereich, in dem die Wolken bestimmter

Gattungen am häufigsten vorkommen. Im oberen Stockwerk angesiedelt

und somit auch als hohe Wolken definiert sind demnach Cirrus

(Eiswolken in Form weißer, zarter Fäden oder weißer Flecken),

Cirrocumulus (dünne weiße Flecken oder schmale Bänder, die aus sehr

kleinen, körnigen, gerippelt o.ä. aussehenden, miteinander

verwachsenen oder isolierten Wolkenteilen bestehen) und Cirrostratus

(durchscheinender, weißlicher Wolkenschleier von faserigem

(haarähnlichem) oder glattem Aussehen). Im mittleren Höhenbereich

sind vorwiegend Altocumulus-Wolken ("Schäfchenwolke" - in Form von

weißen oder grauen Flecken, Feldern oder Schichten) anzutreffen,

während der Stratocumulus (Graue und/oder weißliche Flecken, Felder

oder Schichten von Wolken, die fast stets dunkle Stellen aufweisen)

oder der Stratus (eine durchgehend graue Wolkenschicht mit ziemlich

einförmiger Untergrenze) das untere Stockwerk als tiefe Wolken

dominieren.

Die Grenzen der Höhenbereiche sind fließend und überschneiden sich

somit. Dabei ist die Höhe die Stockwerke stark von der geographischen

Breite abhängig. Während in den Polargebieten die hohen Wolken

vorwiegend im Bereich zwischen 3 und 8 km vorkommen, sind sie in den

gemäßigten Zonen zwischen 5 und 13 km und den tropischen Gebieten

zwischen 6 und 18 km anzutreffen. Dagegen ist das Stockwerk der

tiefen Wolken unabhängig vom Ort auf den Bereich zwischen dem

Erdboden und 2 km Höhe festgelegt. Bei den mittelhohen Wolken

unterscheidet sich der definierte Höhenbereich in den

unterschiedlichen klimatischen Zonen nur in seiner Mächtigkeit.

Während die Altocumulus in den polaren Regionen zwischen 2 und 4 km

Höhe anzusiedeln sind, können sie in mittleren Breiten bis in eine

Höhe von 7 km und Richtung Äquator sogar bis 8 km vorkommen.

Zusätzlich zu den eingeordneten Wolkengattungen gibt es noch Wolken,

die über mehrere Stockwerke hinweg reichen. Die wohl bekannteste

Wolke dieser Art ist die Cumulus-Wolke (isolierte, durchweg dichte

und scharf abgegrenzte Wasserwolken, die sich in der Vertikalen in

Form von Hügeln, Kuppeln oder Türmen entwickeln). Während die

Untergrenze meist im unteren Stockwerk liegt, kann sie durch eine

große vertikale Ausdehnung bis in mittlere oder sogar hohe Höhen

hineinreichen. Manchmal wandelt sich der Cumulus auch zum sogenannten

Cumulonimbus, der Gewitterwolke, die oft bis an die Tropopause (vgl.

http://www.dwd.de/lexikon, Stichwort "Troposphäre") stößt.

Auch derzeit sind am deutschen Himmel wieder die unterschiedlichsten

Wolkenformen und somit auch abweichende Bedeckungsgrade zu

beobachten. Während am heutigen Montag in Ostdeutschland bei zunächst

nur wenigen tiefen bis mittelhohen Wolken häufig die Sonne scheint,

hat den Westen und Norden vielerorts eine dichte tiefe Wolkendecke

überzogen, die teilweise bis in mittlere Höhen reicht. Im Süden

dagegen dominiert in der ersten Tageshälfte meist mittelhohe oder

hohe Bewölkung, aus der es örtlich etwas Nieseln kann. Ab dem Mittag

sind dort jedoch stärkere Quellungen zu erwarten, die sich dann über

mehrere vertikale Höhenbereiche erstrecken werden. Die Folge wären

einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter.

© Deutscher Wetterdienst

Themenarchiv:

15.12. - Was tun an grauen Tagen?

14.12. - Von Meteoren, Hochnebel, Inversionen und optimaler Himmelssicht

13.12. - Novembergrau oder Dezembergrau?

12.12. - Extreme Dezember: 2010 und 2015 im Vergleich

11.12. - Hoch ELLINOR bringt graue Tristesse

10.12. - Ein erster Griff in die Spekulatiuskiste

09.12. - Die heiße Kugel

08.12. - Vom Winter keine Spur!

07.12. - Ein Sonntag mit Film und Fernsehen

06.12. - Jahresrückblick 2025 | Teil 2

05.12. - Jahresrückblick 2025 | Teil 1

04.12. - Tiefdruckeinfluss über dem östlichen Mittelmeer

03.12. - Deutschlandwetter im Herbst 2025

02.12. - Deutschlandwetter im November 2025

01.12. - Nebel im Winterhalbjahr

30.11. - Milder Winterstart

29.11. - Die atlantische Hurrikansaison 2025 - Ein Rückblick

28.11. - Glatteisgefahr im Südosten Deutschlands

27.11. - Wenn natürlich nicht mehr ausreicht: Die Kunstschneeproduktion

25.11. - In Gummistiefeln durch das Winterwetter

24.11. - Vor 20 Jahren: Das Münsterländer Schneechaos

23.11. - Erste Glatteislage der Saison

22.11. - Die Kugel der Mitte

21.11. - Lesen bildet

20.11. - Eisige Nächte am Wochenende

19.11. - Wenn es so kräftig regnet, dass es schneit: Die Niederschlagsabkühlung!

18.11. - Wintereinbruch – oder doch nur spätherbstliches „Geflöckel“?