Der Klimawandel ist nicht zu leugnen und auch der Weinbau wird vom Klimawandel nicht verschont.

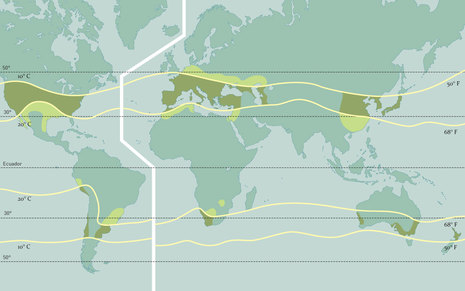

Weltweit findet sich der Großteil der Weinbauflächen zwischen dem 30. und 50. Breitengrad auf der Nordhemisphäre und dem 30. und 40. Breitengrad auf der Südhemisphäre.

Die tatsächliche derzeitige Verbreitung kann genauer durch den Bereich eingegrenzt werden, in dem es auf der Nordhemisphäre zwischen April und Oktober im Mittel zwischen 12 Grad C und 22 Grad C warm ist. Auf der Südhemisphäre entspricht das den Monaten Oktober bis April.

In vielen Weinbauregionen wurde für den Zeitraum von 1950 bis 2000 ein Temperaturanstieg beobachtet, der je nach Region zwischen 1 Grad C und 1,4 Grad C lag.

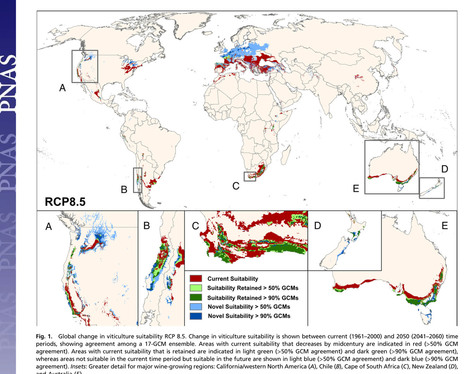

Nach Klimamodellrechnungen könnte sich der Verbreitungsbereich des Weinbaus in Zukunft auf der Nordhalbkugel nach Norden bzw. auf der Südhalbkugel nach Süden verschieben.

Gegen Ende des Jahrhunderts könnte es demnach in Teilen Nordamerikas, Nordafrikas und Vorderasiens für den Anbau zu warm sein (Mittelwerte größer 22 Grad C April bis Oktober), während eine deutliche Ausdehnung nach Norden in Europa, Teilen von Asien und des nordamerikanischen Kontinents möglich wäre. Die Klimamodelle zeigen auch, dass sich die für Weinbau geeignete Fläche auf der Südhalbkugel verringern könnte, da eine Ausdehnung nach Süden wegen fehlender Landmasse nur in Südamerika möglich ist.

Auf beiden Erdhalbkugeln ist bereits heutzutage in Richtung der Pole eine Zunahme der weinbaulichen Aktivitäten feststellbar, wobei es sich allerdings häufig um einzelne, mit Pioniergeist bewirtschaftete Standorte handelt. Neben der Temperatur während der Vegetationsperiode sind allerdings strenge Winterfröste (kälter als minus 20 Grad C) und Spätfröste nach dem Austrieb der Reben (Mitte bis Ende April) für die Einschränkung des kommerziellen Weinbaus in kühlen Weinbauregionen maßgeblich. Dabei ist es derzeit noch schwierig, diese Faktoren in eine flächendeckende Hochrechnung der klimatischen Anbaueignung für Reben miteinzubeziehen.

In den bestehenden Weinbauregionen war das Klima mitentscheidend dafür, welche Rebsorten sich in den Regionen etablierten. Bei durchschnittlichen Standzeiten der Weinberge von 45 Jahren (Rheingau) stellt sich die Frage, ob die derzeit angebauten Rebsorten mit fortschreitender Erwärmung auch in Zukunft noch geeignet sind. In Deutschland nehmen frühreifende Rebsorten im Anbau ab und es werden vermehrt Rebsorten angebaut, die eher aus südlichen Weinbauländern bekannt sind. Glücklicherweise gehört der in Deutschland beliebte Riesling ohnehin schon zu den spätreifenden Weißweinsorten und hat von der Erwärmung profitiert, zählten doch die warmen, trockenen und sonnenreichen Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit zu den herausragenden Weinjahrgängen. Das wird deutlich, wenn man das April bis Oktober Temperaturmittel der Station Geisenheim (Rheingau) aufzeichnet, wo seit 1885 Wetterdaten erfasst werden. Die als große Weinjahrgänge klassifizierten Jahre des letzten Jahrhunderts lagen alle in einem Bereich von 14,9 Grad C bis 17 Grad C, ein Temperaturbereich indem sich seit der Jahrtausendwende alle Jahrgänge wiederfinden.

Dieses Thema des Tages basiert auf einem Vortrag von Herrn Hofmann vom Institut für allgemeinen und ökologischen Weinbau von der Hochschule GEISENHEIM University, den er im Rahmen der öffentlichen Veranstaltungen der Deutschen meteorologischen Gesellschaft in Offenbach hielt.