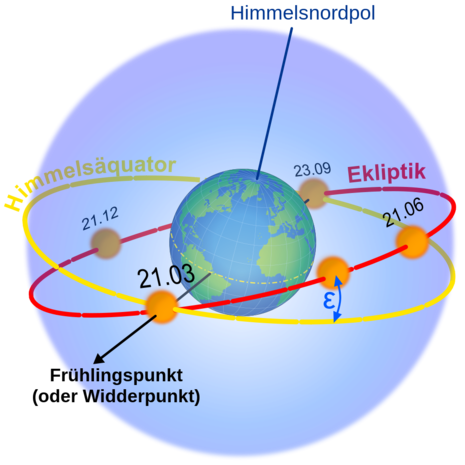

Am 21. Dezember 2016, um 11:44 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (MEZ), war Sonnenwende, denn unser Zentralgestirn erreichte auf seiner scheinbaren Bahn um die Erde ("Ekliptik") seinen südlichsten Punkt. Damit begann auf der Nordhemisphäre der astronomische Winter, auf der Südhalbkugel der Sommer. Unter den astronomischen Jahreszeiten versteht man die (willkürliche) Einteilung des Jahres in vier etwa gleich lange, 90° weite Abschnitte auf der Ekliptik, die durch jeweils zwei 180° voneinander entfernte Tagundnachtgleichen ("Äquinoktien") und Sonnenwenden ("Solstitien") markiert werden. Ursache der Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden ist die himmelsmechanisch bedingte Neigung der rotierenden Erdachse und damit der Erdbahnebene gegenüber dem (Himmels-)Äquator um ca. 23,5° ("Schiefe der Ekliptik").

Die Schiefe der Ekliptik dominiert neben dem Abstand zwischen Sonne und Erde die solare Einstrahlung und damit den Energiegewinn der Erdoberfläche im Jahresverlauf und ist wie gesagt auch für die sich vor allem in mittleren und hohen geographischen Breiten ausprägenden Jahreszeiten ursächlich. Der astronomische oder auch kalendarische Winter bildet dabei den Abschnitt zwischen Wintersonnenwende und Frühlingstagundnachtgleiche, die Sonne wandert auf der Ekliptik bis zur Frühlingstagundnachtgleiche nordwärts. Der Tagbögen der Sonne zwischen ihrem Auf- und Untergang sowie die Tageslängen nehmen wieder zu, die Mittagshöhe der Sonne über dem Horizont steigt und der Einfallswinkel der Sonnenstrahlung wird größer.

Dennoch wird es in Mitteleuropa im klimatologischen Mittel zunächst kälter, der "Hochwinter" steht uns ggf. noch bevor und der Januar ist in Deutschland gewöhnlich der kälteste Monat des Jahres. Das liegt an der "thermischen Trägheit" des "Klimasystems" (Erdoberfläche und Atmosphäre), welches in den mittleren und hohen geographischen Breiten noch nicht von der wieder zunehmenden kurzwelligen Sonnenstrahlung profitieren kann, da dieser Energiegewinn vom Energieverlust durch langwellige Ausstrahlung noch deutlich übertroffen wird. So dauert bei uns der "Kampf" zwischen ursprünglich subtropischen und polaren Luftmassen noch bis zum Frühjahr an und beschert uns, je nachdem wer auf längere Zeit obsiegt, einen milden oder strengen Winter. Am Ende aber kehrt die Sonne zu uns zurück.

In einigen alten Kulturen und Zivilisationen waren die Jahreszeiten so eingeteilt, dass die Sonnenwende in der Mitte des Winters lag. Auch die meteorologischen Jahreszeiten sind bekanntlich anders definiert. Da beispielsweise in unseren mittleren Breiten oftmals bereits vor dem tiefsten Stand der Sonne winterliches Wetter herrscht und es außerdem für statistische Zwecke bequemer ist, bilden die Monate Dezember, Januar und Februar den Winter. Der meteorologische Winter hat also bereits am 1. Dezember begonnen.

Weil nach dem Wintersolstitium die Tage wieder länger werden, war die Sonnenwende spätestens seit der Steinzeit in vielen Kulturen ein wichtiges Fest, welches mitunter auch ein paar Tage vor oder nach dem Datum der tatsächlichen Sonnenwende begangen wurde. Die alten Germanen feierten das "Julfest", im antiken Rom war der 25. Dezember einer der höchsten Feiertage, der zu Ehren des "Gottes der unbesiegten Sonne" ("Sol invictus") zelebriert wurde. Schließlich liegt auch unser christliches Weihnachtsfest in dieser Tradition begründet.