Wenn Wetterlagen ĂŒber einen lĂ€ngeren, unĂŒblichen Zeitraum anhalten, kommt es fast immer zu problematischen Auswirkungen. Andauernde oder sich hĂ€ufig wiederholende Hitzewellen im Sommer können beispielsweise bei vulnerablen Bevölkerungsgruppen zu gesundheitlichen EinschrĂ€nkungen fĂŒhren, unter langen niederschlagsarmen Phasen leidet hĂ€ufig die Landwirtschaft. Doch ganz besonders beim Niederschlag wirken sich sogenannte âpersistenteâ oder regenerierende Wetterlagen hĂ€ufig besonders nachteilig aus. WĂ€hrend sich der Naturraum und die Bevölkerung einer Region an die dort ĂŒblichen Wetterlagen und deren mittleren Schwankungsbreite im Laufe der Zeit angepasst hat und damit gut zurechtkommt, fĂŒhren langanhaltende oder hĂ€ufig wiederkehrende Regen- oder SchneefĂ€lle zu teils erheblichen GefĂ€hrdungen.

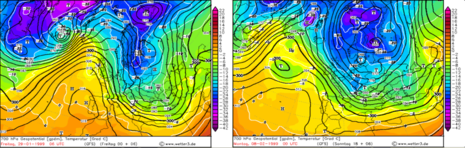

Auch in diesem Winter erlebten wir in Deutschlands bereits die Problematik von einer lĂ€nger andauernden GroĂwetterlage. Im November und Dezember 2023 fĂŒhrten atlantische TiefauslĂ€ufer ĂŒber mehreren Wochen hinweg bestĂ€ndig sehr feuchte Luftmassen nach Mitteleuropa (Westwetterlage), die regional zu einem Hochwasser fĂŒhrten. Eine solche, niederschlagsreiche und sich immer wieder regenerierende Wetterlage gab es auch im Januar und Februar 1999 â allerdings bei einem deutlich tieferen Temperaturniveau. Ende Januar stellte sich damals ĂŒber Mitteleuropa die erste von drei markanten Nordwestwetterlagen ein. Ein sogenannter âHöhentrogâ (siehe DWD-Lexikon) etabliert sich ĂŒber der Mitte und dem Osten des Kontinents (Abbildung 1 links), wobei mit diesem zum einen kalte und zum anderen auch feuchte Luft von Norden und Nordwesten her an den Alpennordrand gefĂŒhrt wurde. Die Folge davon waren dort langanhaltende und krĂ€ftige SchneefĂ€lle. Wenngleich sich diese Nordwestlage zu Beginn des Februars auflöste und in eine Hochdruckrandlage ĂŒberging, stellte sich ab dem 05. Februar 1999 wieder das Strömungsmuster von Ende Januar ein (Abbildung 1 rechts). Ăber den Zeitraum von einer Woche schneite es im Alpenraum erneut langanhaltend und ergiebig. Die Ăhnlichkeit der beiden GroĂwetterlagen sticht dabei deutlich ins Auge (Abb. 1).

Beiden Wetterlagen ist gemein, dass sich eine sogenannte âStaulageâ einstellte. Dies hat natĂŒrlich ĂŒberhaupt nichts mit dem Verkehr zu tun, sondern ist eine Folge der Topographie. Berge haben nĂ€mlich allgemein die Eigenschaft, an ihren Flanken die darauf zuströmende Luft zum Aufsteigen zu zwingen. Damit wird der in der Luft vorhandene Wasserdampf in höhere Luftschichten transportiert. Dort ist die Luft aber normalerweise kĂ€lter und kann deutlich weniger Wasserdampf halten. Als Folge kommt es zum Ausfall und damit zu krĂ€ftigem Schneefall. HĂ€lt dieser Effekt ĂŒber eine lĂ€ngere Zeit an, können erhebliche Niederschlagsmengen zusammenkommen. Bei beiden Wetterlagen wurden die Alpen von Norden und Nordwesten her angeströmt, sodass sich nördlich des Alpenhauptkammes dieser Staueffekt ergab. AuĂerdem muss man bei der Beurteilung der Lawinenbildung mindestens noch ein weiterer meteorologischer Parameter betrachtet werden: den Wind. Beide Wetterkarten in Abbildung 1 zeigen die StrömungsverhĂ€ltnisse (hier Isohypsen) in 700 hPa (etwa 3000 m), aus denen krĂ€ftiger Windeinfluss (aus Nordwest bis Nord) abgeleitet werden kann. Dieser Wind fĂŒhrte zu erheblichen Verfrachtungen des lockeren Schnees von den Luv- in die Leelagen und verĂ€nderte zudem die Schneedeckenstruktur (Triebschnee).

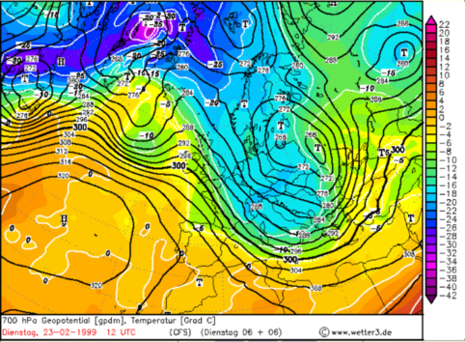

Nach einer vorĂŒbergehenden Umstellung der Wetterlage zum Ende der ersten MonatshĂ€lfte, stellte sich rasch wieder das altbekannte Strömungsmuster ein (Abbildung 2). Ein umfangreicher Höhentrog stieĂ von Nordwesten her zu den Alpen vor und lieĂ den krĂ€ftigen Schneefall inklusive Windeinfluss wieder aufleben. Der Schnee tĂŒrmte sich weiter auf und erreichte entlang und nördlich des Alpenhauptkammes vielerorts Rekordwerte. Wenn sie dieses Thema des Tages zeitnah zum Ausgabezeitunkt in den HĂ€nden halten, kam es fast stundengenau vor 25 Jahren (23. Februar 1999, um 15:58 Uhr MEZ) zum Kollaps der mĂ€chtigen Schneedecke oberhalb von GaltĂŒr im hinteren Tiroler Paznauntal. Am nördlich des Ortes gelegenen Hang zwischen GrieĂkopf und Grieskogel löste sich auf etwa 2700 m Meereshöhe eine groĂe Staublawine, rauschte mit mehr als 200 km/h zu Tal und verschĂŒttete Teile des Ortes. Die in Bewegung gerate Schneemasse wird bei nachfolgenden Analysen mit etwa 180.000 t abgeschĂ€tzt. 31 Menschen konnten nicht mehr rechtzeitig aus dem dicht gepressten und teils in die HĂ€user eingedrungenen Schnee geborgen werden. Einen Tag spĂ€ter kamen bei einer weiteren Lawine in der benachbarten Ortschaft Valzur weitere sieben Menschen ums Leben.

Doch diese beiden GroĂlawinen waren nicht die einzigen Lawinenereignisse mit Personenschaden wĂ€hrend dieser Zeit im Alpenraum. Sowohl in Frankreich, als auch in der Schweiz gab es bei entsprechenden Ereignissen mehrere Todesopfer zu beklagen. Die schlimmsten fanden in Chamonix (Frankreich) sowie in Evolene (Schweiz) statt. Aufgrund dieser weitreichenden Folgen ging der Winter 1999 auch als sogenannter âLawinenwinterâ in die Historie ein.

Mag.rer.nat. Florian Bilgeri (Meteorologe)

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 23.02.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst