RADAR ist die AbkĂŒrzung fĂŒr RAdio Detection And Ranging, auf Deutsch "funkgestĂŒtzte Ortung und Abstandsmessung". UrsprĂŒnglich wurde Radar ausschlieĂlich fĂŒr militĂ€rische Zwecke genutzt und fand im Zweiten Weltkrieg erstmals breite Anwendung zur Ortung von Schiffen und Flugzeugen. Dabei wurde die Entdeckung von Heinrich Hertz aus dem Jahr 1886 genutzt, der herausfand, dass metallische GegenstĂ€nde elektromagnetische Wellen reflektieren. WĂ€hrend des Zweiten Weltkriegs wurde entdeckt, dass auch Niederschlag Signale im Radar erzeugt. Nach dem Zweiten Weltkrieg beschĂ€ftigten sich Wissenschaftler damit, diese Niederschlagssignale herauszufiltern und spezielle Radarsysteme fĂŒr die Niederschlagsdetektion zu entwickeln.

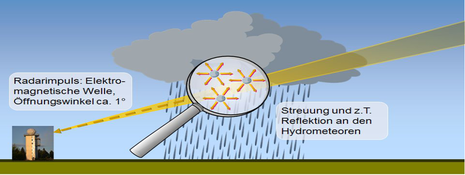

Das Funktionsprinzip des Niederschlagsradars ist relativ einfach. Ein Sender sendet gepulste Mikrowellen aus, deren WellenlĂ€nge so gewĂ€hlt ist, dass sie an Niederschlagspartikeln wie Regentropfen, Schneeflocken, Graupel und Hagel reflektiert und zum Radar zurĂŒckgestreut werden. AnschlieĂend wird das zurĂŒckgestreute Signal, das nur einen Bruchteil der Energie des gesendeten Signals hat, am Radar mithilfe einer Antenne empfangen und gemessen. Aus der Antennenposition und der Laufzeit des Signals ergibt sich die Position der reflektierenden Hydrometeore. Die Geschwindigkeit der Mikrowellen wird dabei unter BerĂŒcksichtigung des Brechungsindex der Luft korrigiert.

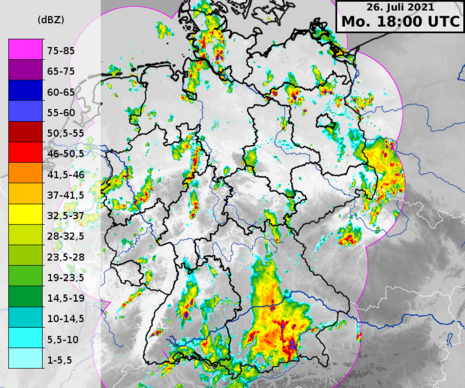

Die Radarbilder des Deutschen Wetterdiensts, die von 17 Radarmessstationen frei zugĂ€nglich und auf diversen Wetterseiten zu sehen sind, zeigen die entfernungskorrigierte IntensitĂ€t des zurĂŒckgestreuten Signals, gemessen in Dezibel (dBZ). Die Skala ist logarithmisch, das heiĂt 2 dBZ sind die 10-fache IntensitĂ€t wie 1 dBZ. Doch wie lĂ€sst sich das interpretieren: Das Beispielbild zeigt eine sommerliche Gewitterlage. Die Farbskala ist an die Skala in der Warnwetter-App angelehnt. Hellblaue Werte (1 bis 15 dBZ) zeigen zumeist leichten SprĂŒhregen oder nur ein paar Tropfen Regen. Unter GrĂŒn (rund 15 - 30 dBZ) kann man sich einen leichten bis mĂ€Ăigen Landregen vorstellen, der bei Gelb (ab 30 dBZ) schon in krĂ€ftigere IntensitĂ€t ĂŒbergeht. In diesem Fallbeispiel sieht man dies an den krĂ€ftigeren Schauern zwischen Alb und AllgĂ€u. Interessant wird es, wenn die Farbe ins Rot geht. Dies bedeutet ReflektivitĂ€ten von ĂŒber 45 dBZ, die fast nur in Schauern und Gewittern erreicht werden. Ab da nimmt das Starkregenpotenzial deutlich zu. Am auffĂ€lligsten ist dies in diesem Beispiel im Gewitterkomplex ĂŒber SĂŒdbayern der Fall. An seiner SĂŒdostseite geht die ReflexivitĂ€t ins âBlaueâ (> 55 dBZ), dies ist meist bei Hagel der Fall. Dieser blaue Bereich war in diesem Fall einem gröĂeren Hagelunwetter zuzuordnen. Die Schauer und Gewitter in Mittel- und Norddeutschland sind weniger heftig. Die FlĂ€che mit roten und blauen ReflektivitĂ€ten ist dort viel kleiner.

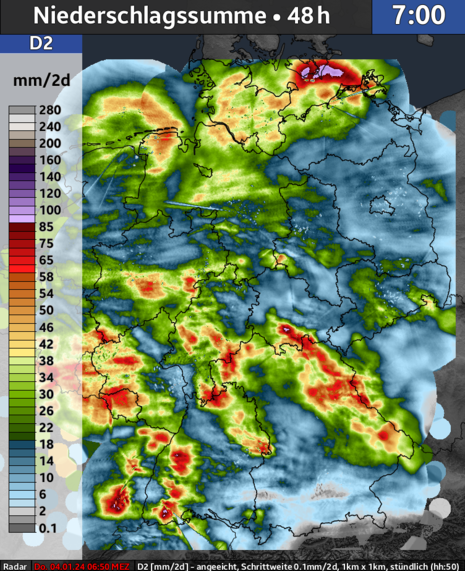

Um die NiederschlagsintensitĂ€t zu messen, erfolgt eine Umrechnung des empfangenen Signals in l/mÂČ pro Stunde. Diese Umrechnung erfolgt durch Z-R-Beziehungen, wobei Z fĂŒr die ReflektivitĂ€t des Signals (dBZ) und R fĂŒr die Regenrate (l/mÂČ pro Stunde) steht. Diese Beziehungen wurden durch langjĂ€hrige Messung empirisch gewonnen, ist aber besonders in Gewittern, die Hagel enthalten, auch zu einem gewissen MaĂe ungenau. Um die Genauigkeit zu erhöhen, werden die aus dem Radar gemessenen Niederschlagsraten mit Stationsmeldungen verglichen und entsprechend kalibriert. So lĂ€sst sich relativ gut die Niederschlagsmenge flĂ€chendeckend bestimmen.

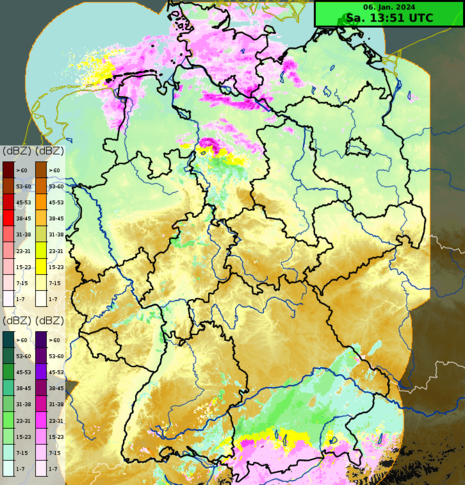

Niederschlagsradare bieten jedoch noch weitere Möglichkeiten. Die Radarbilder können zeitlich animiert werden, um die Verlagerung des Niederschlags und die Zugrichtung von Gewittern abzuschĂ€tzen. Mithilfe des mathematischen Verfahrens des "optischen Flusses" kann diese Bewegung sogar in die Zukunft projiziert werden, was genaue Vorhersagen von 15 Minuten bis zu einer Stunde ermöglicht. Der Deutsche Wetterdienst betreibt sogenannte dual-polarimetrische Radare. Diese können darĂŒber hinaus ĂŒber den Dopplereffekt sogar die Windgeschwindigkeit messen, den Wasser- und Eisgehalt einer Wolke bestimmen und aus der Depolarisation sogar Aussagen ĂŒber die Art des Niederschlags treffen. So kann man unterscheiden, ob eine Wolke Hagel, groĂe oder kleine Tropfen, Graupel oder Schnee enthĂ€lt. Mittels der vertikalen Temperaturschichtung und Temperaturmessungen an Wetterstationen und GlĂ€ttemeldeanalgen lĂ€sst sich dann ableiten, ob der Niederschlag als Regen oder Schnee am Boden ankommt.

Dipl.-Met. Christian Herold

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 06.01.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst