Der 23. Januar ist schon ein besonderer Tag. Nicht nur, dass es der Namenstag von "Hartmut" ist (Liebe Grüße an dieser Stelle an meinen Opa!), nein, teilweise hat er sogar das Prädikat "historisch wertvoll" verdient (also nicht mein Opa, sondern der Tag an sich). So betrat vor über 100 Jahren, am 23. Januar 1895, nachweislich als erster Mensch der Norweger Carsten Egeberg Borchgrevink (1864-1934) das antarktische Festland - und das an einem Punkt, den man vielleicht nicht unbedingt vermutet hätte. Als jemand, der selbst schon "dort unten" war, käme einem vielleicht doch eher die antarktische Halbinsel in den Sinn. Immerhin sind es Luftlinie von der Südspitze Chiles (Kap Hoorn) über die Drake-Passage bis zur Nordspitze der Halbinsel (Prime Head) nur rund 800 km. Zugegeben, dafür ist die Meeresstraße auch berühmt-berüchtigt für ihre zahlreichen schweren Stürme und die raue See.

Um ein Vielfaches länger ist dagegen die vom Team um Borchgrevink ausgewählte Route auf der gegenüberliegenden Seite. Von Australien aus wurde das Kap Adare auf der gleichnamigen Halbinsel angesteuert, die sich im Viktorialand - einem Teil der Ostantarktis - befindet. Sie grenzt unmittelbar an das Rossmeer an. Dieses ist mehr als zur Hälfte permanent von einer festen, dicken und knapp 500.000 km² großen Eisdecke bedeckt – dem Ross-Schelfeis. Das riesige Areal ist eine der Hauptbrutstätten der Adeliepinguine. Schätzungen zufolge siedeln in dieser Gegend über 250.000 Brutpaare. Die kleinen gefiederten Freunde hegen von Natur aus keine Scheu, sondern eher Neugier gegenüber der noch nie zuvor begegneten Spezies Mensch. Die Begegnung muss ein tolles Schauspiel gewesen sein, vor allem, als Borchgrevink vier Jahre später zurückkehrte, um mit seiner Mannschaft Holzhütten für die erste Antarktis-Überwinterung überhaupt zu errichten.

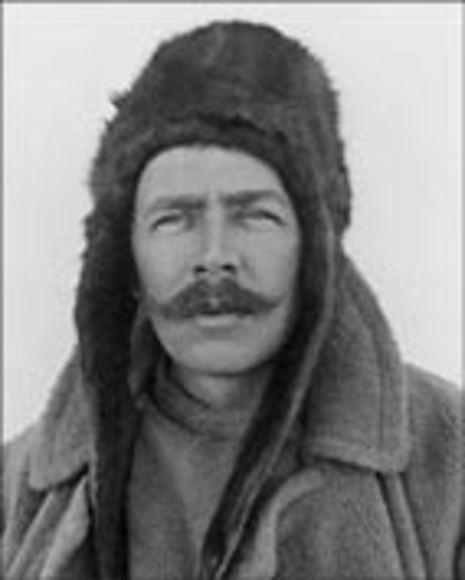

Doch erstmal zurück zu dessen Vita: Carsten Egeberg Borchgrevink wurde am 1. Dezember 1864 in Oslo (damaliger Name noch Christiania) in eine adlige Familie geboren und interessierte sich schon seit frühester Jugend für geographische Entdeckungen speziell aus dem Gebiet der Polarforschung. Sein Bildungsweg führte ihn als junger Erwachsener sogar nach Deutschland. So studierte er Geologie, Forstwirtschaft und Geodäsie an der Forstakademie im sächsischen Tharandt. Anschließend entschloss er sich nach Australien auszuwandern, um dort als Landvermesser und Geologe zu arbeiten. Zu einer Zeit, da die Unabhängigkeit Australiens immer näher rückte und schließlich 1901 im "Commonwealth of Australia" mündete, heuerte Borchgrevink kurzerhand auf der "Antarctic" an. Dieses von einem Norwegischen Reeder ausgestattete Schiff war allerdings für einen relativ unromantischen Zweck in die Antarktis unterwegs: Zur Erschließung neuer Walfanggebiete.

Als sich schließlich am Kap Adare zur Hochzeit des Südsommers eine Bucht mit einem kleinen eisfreien Strand der Crew offenbarte, konnte Borchgrevink den Kapitän Leonard Christensen spontan davon überzeugen, anzulegen. In seichten Wasser angelangt, schwang er sich rasch über Bord, um als Erster das Festland zu betreten. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass bereits Jahrzehnte vor ihm nicht schon andere Walfänger "undokumentiert" vor ihm da waren.

Von da an war in ihm das Entdeckerfeuer erst recht entbrannt, was 1899 schließlich in der ersten Überwinterung mündete. Trotz Todesfällen in der Überwinterungsmannschaft (Stichwort: Skorbut) und bei den Schlittenhunden unternahm er nach erfolgter Überwinterung noch einen Vorstoß vom Ross-Schelfeis zum Südpol (Southern-Cross-Expedition), den er erst auf knapp 79° Süd abbrach. Ihm zu Ehren sind in der Antarktis die Borchgrevink-Küste, der Borchgrevink-Gletscher und die Borchgrevink-Gletscherzunge im Viktorialand, der Tiefseegraben Borchgrevink-Canyon in der Somow-See, der Borchgrevink-Nunatak im Grahamland und der Gletscher Borchgrevinkisen sowie das Gebirge Carstensfjella im Königin-Maud-Land benannt. Den Wettlauf um das Erreichen des geographischen Südpols machten in der Folge der Norweger Amundsen und der Engländer Scott untereinander aus, wobei erstgenannter am 14. Dezember 1911 rund einen Monat schneller war. Es wäre ein schöner Zufall gewesen, hätte Scott ihn auch an einem 23. Januar erreicht. Es war der 17. Januar 1912.

Und was geschah noch alles an einem 23. Januar? Unter anderem 1896 - also nur ein Jahr später als unsere Geschichte über Borchgrevink - stellte Wilhelm Conrad Röntgen der Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft die von ihm entdeckten X-Strahlen vor. Einige Jahrzehnte später startete mit ITOS-1 die NASA 1970 den (zur damaligen Zeit) neuesten Satelliten zur Wetterbeobachtung und Wettervorhersage. Die Maus tauchte 1972 zum ersten Mal in den "Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger" auf und gab der Sendung von da an ihren Namen. 1989 starb an diesem Tag der spanische Maler und Hauptvertreter des Surrealismus Salvador Dali. Und auf sportlicher Seite gewann mit der deutschen Jutta Kleinschmidt 2001 zum ersten Mal eine Frau die Rallye Dakar. Außerdem wurde 2005 die AWD-Arena von Hannover mit dem Spiel Hannover 96 – Bayer 04 Leverkusen eingeweiht. Es endete 0:3 für die Gäste, Torschützen: Andrey Voronin, Dimitar Berbatov und Paul "Slawo" Freier.