Zugegeben, die aktuellen Temperaturen in den Frühstunden bieten genügend Anlass, um eher Kaltlufteinbrüche im Herbst zu thematisieren. An dieser Stelle sei nochmal an die Themen des Tages vom 22. September und 27. September 2022 erinnert, die belegten, dass es in diesem Jahr tatsächlich ungewöhnlich früh die ersten Fröste in Teilen Deutschlands gab. Interessant wäre an dieser Stelle die Fragestellung, ob es diesbezüglich Analogien zu späten Frösten im Frühjahr gibt - also ob es da auffällige Häufungen gibt oder doch der Zufall überwiegt. Wer weiß, eventuell werden wir diesem Sachverhalt bei einer späteren Ausgabe dieser Rubrik mal näher auf den Grund gehen. Fürs Erste wollen wir jedoch unsere Serie bezüglich der Kaltlufteinbrüche im Frühjahr mit diesem fünften und gleichzeitig auch letzten Teil abschließen.

Streamingfans sind bei neuen Staffeln ihrer Lieblingsserien immer dankbar, wenn es am Anfang in einem emotional aufgeladenen Zusammenschnitt erstmal heißt: "Was bisher geschah...". So soll nicht versäumt werden zu erwähnen, dass sich die Teile 1-3 mit dem statistisch gesehen spätesten Auftreten von Frost und Schnee (inklusive der maximalen Schneehöhe) an ausgewählten Stationen Deutschlands beschäftigten. Ein Ergebnis daraus (auch aus dem Leserfeedback) war unter anderem, dass die einschneidenden Erlebnisse die subjektive Wahrnehmung stark beeinflussen. Manche Rekorde liegen mitunter sogar in der jüngeren Vergangenheit und damit gar nicht weit zurück.

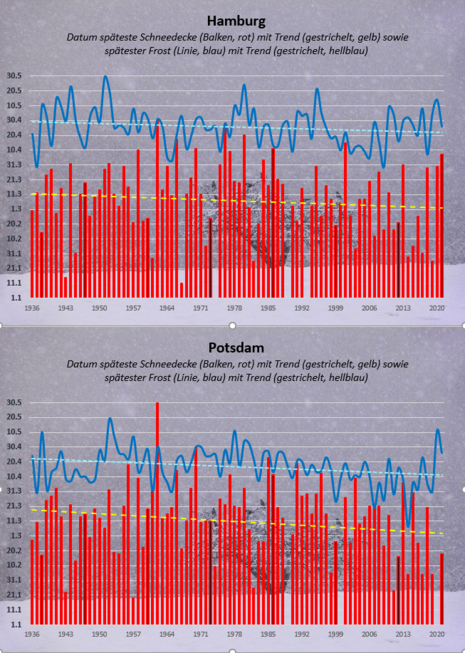

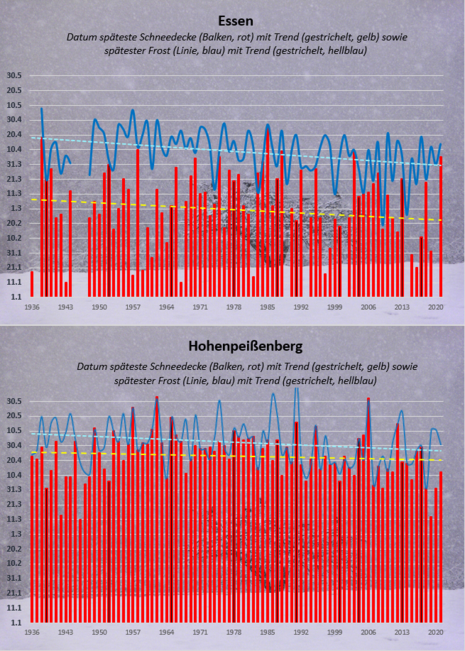

Schauen wir uns im Folgenden doch einmal die Entwicklung der letzten Jahre bezüglich dieser Kennzahlen an. Die Betrachtung erfolgt anhand der Stationen Hamburg-Fuhlsbüttel, die den Norden Deutschlands repräsentieren soll, Essen-Bredeney für den Westen, Potsdam für den Osten und der Station am Hohenpeißenberg für den Süden beziehungsweise das Bergland. Beim ersten Blick fällt zunächst erst einmal auf, dass der späteste Frost teils mehr als 2 Monate hinter dem letzten Schnee liegen kann. Im Einzelfall kann es aber auch bei Lufttemperaturen knapp über dem Gefrierpunkt so stark schneien, dass auf den (Wiesen-)Messfeldern etwas liegengeblieben ist. Beide Trends sind leicht rückläufig. Vor allem in Essen sind die Datensätze aufgrund der Kriegsjahre allerdings lückenhaft. Es wurden bewusst die gleichen Zeiträume miteinander verglichen, obwohl die Datenreihen teilweise deutlich länger sind und bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen.

Im Bergland offenbart sich anhand der Station am meteorologischen Observatorium Hohenpeißenberg, die mit rund 780 Metern über NN im Zentrum des Pfaffenwinkels am Fuße der Alpen liegt, ein zeitlich deutlich engerer Zusammenhang zwischen Schneedecke und Frost. Hier speist sich der Spätfrost viel öfter aus den winterlichen Schneeresten oder Neuschneeauflagen, die im Frühjahr erst allmählich abtauen und die Frostluft so gewissermaßen vor Ort regenerieren können. Zeitlich sind die Daten sowieso entsprechend später im Frühjahr anzusiedeln, je mehr Höhenmeter man aufwärts zurücklegt.

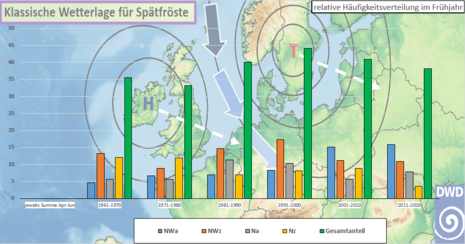

Im 4. Teil ging es um typische Wetterlagen, die besonders tiefe Temperaturen, teils verbunden mit Schneefällen, im Frühjahr begünstigen. Grundvoraussetzung dafür ist in den meisten Fällen die Zufuhr einer arktischen Luftmasse aus Norden, die schnell und auf direktem Wege zu uns gelangt und

in der Folge unter Hochdruckeinfluss gerät. Besonders die Großwetterlagen Nord (N) und Nordwest (NW) fallen darunter. Nach Hess-Brezowsky sind sie in ihren Ausführungen zyklonal (NWz, Nz) und antizyklonal (NWa, Na), also mehr tief- oder hochdrucklastig, unterschieden. Mehr Infos finden Sie unter anderem in unserem Thema des Tages vom 24.10.2020.

Doch kommen diese Wetterlagen in den Monaten April, Mai und Juni in den letzten Jahren nun gehäufter oder seltener vor? Aus der beigefügten Grafik und speziell dem grünen Balken ist zu entnehmen, dass die "kalten Großwetterlagen" zusammengefasst etwas mehr als ein Drittel des Zeitraums April bis Juni ausmachen. Mit anderen Worten: In etwa 4-5 Wochen zwischen April und Juni sind im 10-Jahresmittel eher die kalten Lagen dominant, häufig länger unterbrochen und teilweise auch nur wenige Tage am Stück anhaltend. Dabei hat die Tendenz bis zum Jahrtausendwechsel etwas zugenommen, danach aber auch wieder abgenommen, so dass sich kein signifikanter Trend ergibt. Bei der Aufschlüsselung der einzelnen Typen zeigt sich, dass vor allem in den letzten Jahrzehnten der Anteil der Großwetterlage Nordwest antizyklonal zugenommen hat und Nord zyklonal dagegen kaum noch vorkommt.

FAZIT:

Trotz weitgehend gleichbleibender Häufigkeit der vermeintlich kalten Wetterlagen im Frühjahr, die potentiell für Spätfröste und teilweise auch Schnee gut sind, verschiebt sich das erwartete Datum an allen ausgewählten Stationen um etwa 10 Tage in den letzten knapp 100 Jahren in Richtung Jahresbeginn. Zweifelsohne spielt der Klimawandel dabei eine große Rolle, der die Eiskante im Frühjahr über der Framstraße, aber auch die Schnee- und Eisbedeckung über Skandinavien und dem Bottnischen Meerbusen weiter reduziert. So wird es immer schwerer eine entsprechende Luftmasse anzuzapfen und direkt ohne große Umwege und Umwandlungen nach Deutschland zu transportieren. Gleichwohl - und das hat uns die jüngste Vergangenheit eindrucksvoll gelehrt - kann und wird es immer noch einzelne Jahre geben, in denen rekordverdächtige Extremereignisse in winterlicher Hinsicht noch spät im Jahr zu beobachten sein werden. Aus subjektiver Sicht - und damit zurück zu unserer Ausgangsfrage in Teil 1 - muss man nüchtern feststellen, dass die Neigung zu Spätfrösten im langjährigen Mittel nicht zu- sondern weiter abgenommen hat. Betrachtet man allerdings nur die Jahre seit 2000, so ist die Tendenz Richtung Mai bei den Spätfrösten zumindest für Hamburg und Potsdam offensichtlich (Thema des Tages vom 03.04.2022). Unterm Strich sind späte Fröste für die menschliche Psyche und die Natur besonders dann belastend, wenn sie als "Rückschläge" auf frühlingshafte oder sogar frühsommerliche Temperaturen mit über 20 Grad folgen, wie wir sie in den letzten Jahren schon im Februar oder Anfang März beobachtet haben.

Abschließend gilt ein großer Dank den Kollegen Dr. Paul James, Stefan Bach und Simon Trippler, ohne derer Programme und Verfahren diese Auswertungen so nicht möglich gewesen wären.

Ende der Serie