06. Februar 2015 | Dipl.-Met. Helge Tuschy

Die Flüsse der Atmosphäre

Flüsse sind uns allgemein als Gewässer bekannt, die sich mal ruhig und still, mal mit tosender Gewalt durch Städte und Landschaften schlängeln. Mal bieten sie dem vom Lärm gestressten Stadtbewohner Ruhe und Erholung, mal nehmen sie mit zerstörerischer Gewalt Eigentum und fordern im schlimmsten Fall auch Menschenleben.

Der blanken Definition nach handelt es sich bei einem Fluss um ein linienhaft fließendes Gewässer auf der Landoberfläche und um es noch genauer zu definieren: Es handelt sich um ein Fließgewässer mit einer bestimmten Strömungsgeschwindigkeit. Und der Begriff "Strömung" ist ein essenzieller Punkt, wenn wir uns von den uns bekannten Flüssen auf der Landoberfläche abwenden und uns den Flüssen der Atmosphäre zuwenden.

Dabei ist der Begriff eigentlich recht schnell erklärt. In der

Atmosphäre findet jeden Tag wiederholt ein Feuchtestrom von den

(sub-) tropischen warmen Bereichen nach Norden in die kühleren

mittleren Breiten statt. Dies wird durch rege Tiefdruckaktivität

gefördert, die für das Vermischen der unterschiedlich temperierten

Luftmassen mit variablem Feuchtegehalt verantwortlich ist. Wie im

Thema des Tages vom 16.01.15 erklärt wurde, kann man sich ein Tiefdruckgebiet als ein

Zusammenspiel mehrerer "Luftmassen-Förderbänder", (engl. "conveyor

belts") vorstellen. Im "warmen Förderband", vorderseitig der

Kaltfront, wird im Normalfall die warme und feuchte Luft nach Norden

transportiert. Da die Tiefdruckgebiete nicht immer die notwendige

Nord-Süd Ausdehnung erreichen, um Luftmassen aus dem tropischen Süden

"anzuzapfen", ist das Feuchteangebot nicht besonders groß. Manchmal

und besonders bei marinen Tiefdruckgebieten sind bei fehlender

Landreibung und beständiger Feuchtezufuhr langlebige und teils sehr

intensive Tiefdruckentwicklungen möglich.

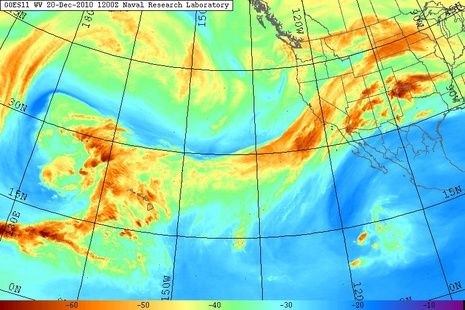

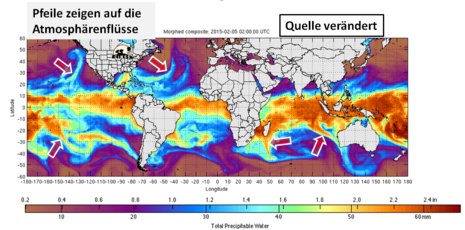

In diesem Fall wird der Feuchtestrom in Wasserdampfbildern der

Wettersatelliten und in diversen Wettermodellen als ein markantes

Feuchteband sichtbar. Ab wann man nun von einem "Atmosphärenfluss"

spricht, wurde von Wissenschaftlern festgelegt. Es braucht eine

Feuchtezunge von rund 2000 km Länge und 300-600 km Breite (Quelle:

Newell et al. 1992). Doch es geht auch bildhafter, denn die

Nordamerikaner haben z.B. den "Ananas-Express" eingeführt, um einer

Luftmasse Rechnung zu tragen, die von Hawaii aus über den

Nordostpazifik an die Westküste der USA geführt wird.

Auch wir in Europa erleben immer wieder solche "Atmosphärenflüsse",

die vor allem den Westen Europas wie die Iberische Halbinsel,

Frankreich, Irland, England, Schottland und Norwegen heimsuchen

können. Bisher gab es dafür in unseren Breiten aber noch keine

entsprechende Namensnennung. Eine Übersicht über die aktuelle Lage

ist dem Thema des Tages als Bild beigefügt; Quelle:

http://tropic.ssec.wisc.edu/real-time/mimic-tpw/global/main.html )

Was macht nun diese "Atmosphärenflüsse" so interessant und manchmal

auch gefährlich? Sie stellen einen konzentrierten Feuchtetransport

innerhalb der untersten 3-4 km über Grund dar, wo extrem viel

Feuchtigkeit nach Norden transportiert wird. Begleitet wird dieser

Feuchtetransport von sehr starken Winden, die entlang einer Kaltfront

häufig anzutreffen sind. Gelangt nun solch ein "Fluss" an Land und

stellt sich ihm dort auch noch ein Gebirge in den Weg (z.B.

Zentralmassiv in Frankreich und das Skandinavische Gebirge in

Norwegen und Schweden), dann muss im Stau mit sehr ergiebigen

Regenfällen gerechnet werden, die auch mehrere Tage andauern können.

Zudem sorgt die dann herangeführte, meist auch noch sehr warme Luft

aus den Subtropen dafür, dass die Schneefallgrenze außergewöhnlich

hoch steigt und somit der niedergehende Niederschlag nicht als Schnee

in den Bergen gebunden werden kann. Das alles sind Bedingungen, die

für einen erhöhten Abfluss und damit für Hochwasser- und

Überschwemmungsgefahr förderlich sind. Wie ausgeprägt diese Gefahr

ist, hängt natürlich auch davon ab, wie schnell sich so ein

"Atmosphärenfluss" verlagert.

Diverse Untersuchungen haben gezeigt, dass die größten

Flutkatastrophen, z.B. in Kalifornien, USA, in England oder Norwegen,

eng mit solchen "Atmosphärenflüssen" verknüpft waren. Die Vorhersage

dieser Phänomene stellt daher ein großes Interesse der Wissenschaft

dar, sind doch die Auswirkungen bisweilen extrem. Doch diese "Flüsse"

sind nicht selten auch wichtige Regenspender für aride Küstengebiete

und bei längerem Ausbleiben sind Trockenheit und Dürre die Folge

(u.a. sichtbar an der momentan noch andauernden Dürre in

Kalifornien).

Am 16. Januar 2015 wurde eine 2 Monate andauernde Messkampagne im

Nordostpazifik begonnen, die unter dem Namen "CalWater 2015" u.a.

intensiv solche "Atmosphärenflüsse" untersuchen soll (nähere

Informationen zu finden unter: http://www.esrl.noaa.gov/psd/calwater/).

Dabei werden in der Luft (mit Hilfe von Messflugzeugen), auf Schiffen

und über Land diverse Messungen vorgenommen, um die Vorhersagen

dieser Phänomene auch weiter zu verbessern.

Und es zeigt sich, dass die Kampagne nun tatsächlich vom

"Wetterglück" verfolgt ist, denn momentan ist ein markanter

"Ananas-Express" in vollem Gange, der Teilen der Westküste (Südwesten

Oregons und dem Norden Kaliforniens) heftige Regenfälle beschert.

Dabei werden besonders in den Bergregionen von den Wettermodellen

Niederschlagsmengen von 250-300 l/qm innerhalb mehrerer Tage gezeigt,

was schon beachtenswert ist. Aber vor allem in weiten Teilen

Kaliforniens wird dieses Ereignis wieder einen schmalen Grat betreten

zwischen Überschwemmungsgefahr und sehnlichst erwartetem Regen in den

dürregeplagten Regionen.

Große "Atmosphärenflüsse" können jedoch noch weitaus intensivere

Niederschläge hervorrufen, wie z.B. vom 18.-21. Januar 2012, wo in

denselben Gebieten binnen 3 Tagen teils mehr als 600 l/qm

Niederschlag fielen. Im Nordwesten Englands kam es am 19. November

2009 zu erheblichen Überschwemmungen, nachdem regional über 150 l/qm

binnen 3 Tagen gefallen waren.

Wie viel "Wasser" bis zum nächsten "Atmosphärenfluss" in Westeuropa

noch den sprichwörtlichen "Fluss hinunterfließen" wird, kann aus

heutiger Sicht nicht gesagt werden, aber ein Blick auf die aktuellen

Wetterkarten zeigt, dass so etwas bei uns in nächster Zeit nicht zu

erwarten ist. Aus diesem Blickwinkel lässt sich die derzeitige

trocken-kalte Luft aus Norden doch sicherlich noch besser ertragen.

© Deutscher Wetterdienst

Bild: DWD

Themenarchiv:

25.01. - Februar 1956 – Ein Leben wie im Eisschrank

24.01. - Der Winter hat sein Pulver noch nicht verschossen!

23.01. - Schweres Unwetter auf Sizilien – trotz großer Schäden keine Todesopfer

22.01. - Schneemassen im fernen Osten Russlands

21.01. - Inversionen soweit das Auge reicht

20.01. - Eisnebelhalos - ein himmlisches Phänomen auf Erden

19.01. - Sturmtief „Harry“ und seine Auswirkungen im Mittelmeerraum

18.01. - Eine abwechslungsreiche Fahrt durch Deutschland

17.01. - Sonne rauf, Temperaturen runter, Niederschlag Fehlanzeige

16.01. - Jahresvorausschau 2025 - Ein Rückblick

15.01. - Sicher auf dem Eis?!

14.01. - Mildes Zwischenspiel ohne Winterrückkehr

13.01. - Rückblick und Warnmanagement

12.01. - Wie geht es weiter mit dem Glatteis?

11.01. - Überregionale Glatteislage - Winterabschied mit der Brechstange

10.01. - Rückblick auf Sturmtief ELLI

09.01. - Bergland oder Tiefland? Wozu gehöre ich?

08.01. - Die Außenkugel

07.01. - Vollkorn oder Graupel?

06.01. - Brisante Wetterlage im Anmarsch?!

05.01. - Winterwunderland Deutschland – aber nicht überall!

04.01. - Gekommen, um zu bleiben

03.01. - Deutschlandwetter im Jahr 2025

02.01. - Deutschlandwetter im Dezember 2025

01.01. - Turbulente erste Tage im Jahr 2026!

31.12. - Das Wetter in der Silvesternacht – der Winter zeigt viele Facetten!

30.12. - Jahresvorausschau 2026

29.12. - Silvesterwetter

28.12. - Schneeflocken nicht nur aus Papier

27.12. - Nicht aufs Glatteis führen lassen