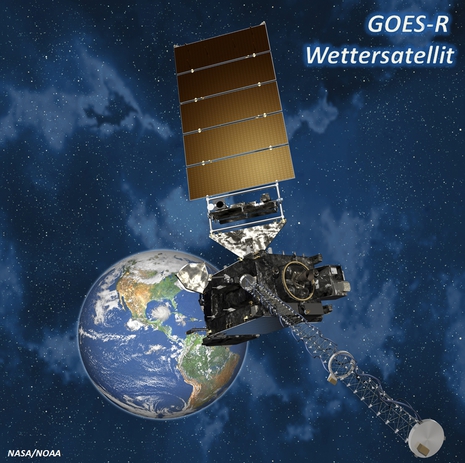

Am vergangenen Sonntag, den 20. November 2016, um genau 00:45 Uhr (UTC), startete die NASA eine Rakete auf der "Cape Canaveral Air Force Station". An Bord war ein neuartiger Wettersatellit ("GOES-R"), von dem sich die amerikanische Behörde für Wetter und Ozeanografie nicht weniger als eine "Revolutionierung der Wettervorhersage" verspricht. Auch die europäischen Wetterdienste planen den Start neuer Wettersatelliten. Der Zeitplan von EUMETSAT, der europäische Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten, sieht vor, die neuen Satelliten der nunmehr dritten Generation ("MTG") im Zeitfenster zwischen 2020 und 2030 in die Erdumlaufbahn zu bringen.

Für die Programme zur Entwicklung neuer Wettersatelliten werden viele Millionen Euro ausgegeben. Das klingt nach ziemlich viel "Schotter". Aber im Hinblick auf das, was die Satelliten alleine für die Wettervorhersage leisten können, ist das sicherlich gut angelegtes Geld.

Damit eine Wettervorhersage funktioniert, bedarf es zunächst einer möglichst genauen Analyse des "Ist-Zustandes" der Atmosphäre. Auf dem Land liefern Wetterstationen mit einer mehr oder weniger großen Abdeckung einen wesentlichen Teil der notwendigen Daten. Auf den Ozeanen sieht das schon etwas anders aus. Dort erfassen z. B. Bojen, Schiffe und Flugzeuge zwar auch meteorologische Daten, allerdings mit einer in hohem Maße unzureichenden Abdeckung. Daraus resultieren größere Fehler in der Analyse des Ist-Zustands und somit beispielsweise auch Einbußen in der Qualität der computergestützten Wetterprognose. Dort, wo zu wenige oder gar fehlende Messungen den Meteorologen und die Wettermodelle "blind" machen würden, springen die Wettersatelliten in die Bresche.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Sorten von Satelliten: die Geostationären und Polarumlaufenden (siehe dazu den Eintrag "Wettersatelliten" im DWD-Lexikon: http://www.dwd.de/DE/service/lexikon/lexikon_node.html). Die geostationären Wettersatelliten (wie z. B. der neue GOES-R) blicken vom Weltraum aus auf einen bestimmten, immer gleichen Bereich der Erde. Dort beobachten sie physikalische und chemische Vorgänge in der Atmosphäre und im Ozean - und das quasi flächendeckend und kontinuierlich. Die zeitliche und räumliche Auflösung ist dabei durch ihre Instrumente vorgegebenen. Dabei sehen sie nicht nur das für das menschliche Auge sichtbare Licht, sondern auch andere Bereiche des elektromagnetischen Spektrums wie beispielsweise den Infrarot- und Ultraviolett-Bereich. Damit werden z. B. Wolken auch bei Nacht sichtbar, wenn sie nicht durch die Sonne angestrahlt werden. Darüber hinaus lassen sich aber auch weitaus mehr Informationen ableiten, wie beispielsweise über die chemische Zusammensetzung der Luft in verschiedenen Höhen (Wasserdampf, Spurengase, Asche, Staub etc.) oder über die Temperaturen von Luft und Wasser.

Wenn neue Wettersatelliten gestartet werden, sind sie selbstverständlich mit der neusten Technik bestückt. Die Satelliten werden mit immer mehr und immer genauer messenden Instrumenten ausgestattet, die ein immer detaillierteres Bild von der Atmosphäre und den Ozeanen liefern. Dadurch kann der Fehler in der Bestimmung des Ist-Zustandes reduziert und die Qualität der Wettervorhersagen verbessert werden.

Wettersatelliten sind also mehr als nur eine schlichte Ergänzung der konventionellen Beobachtungsmethoden. Sie sind nicht weniger als die "Superaugen" der Meteorologen, ohne die eine Wettervorhersage mit der heutzutage gewohnten Qualität nicht möglich wäre.