Seit dem Jahr 1979 wird mittels kontinuierlicher Satellitenmessungen die Ausdehnung des Meereises in der Arktis gemessen. Die Meereisbedeckung folgt einem saisonalen Zyklus, der durch die jahreszeitlichen Temperaturänderungen angetrieben wird. In der Regel wird Ende März das jahreszeitliche Maximum erreicht. Nachfolgend startet die Schmelzsaison und die Meereisausdehnung schrumpft nun wieder bis zu ihrem sommerlichen Minimum.

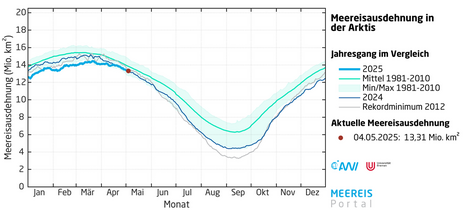

In diesem Jahr erreichte laut dem Meereisportal des Alfred-Wegener-Institutes die Meereisdecke mit 14,45 Millionen Quadratkilometern auf dem Arktischen Ozean am 21. März ihre maximale winterliche Ausdehnung. In der 46-jährigen Messreihe entspricht dieser Wert einem neuen Negativrekord. Auch der US-amerikanische Beobachtungsdienst NSIDC (National Snow and Ice Data Center) wertet die Satellitendaten der Meereisbedeckung aus. Bei der Auswertung kommen im Vergleich zum Meereseisportal etwas unterschiedliche Methoden und Algorithmen zum Einsatz. Nichtsdestotrotz vermeldetet das NSIDC mit einem Wintermaximum von 14,33 Millionen Quadratkilometer für den 22. März ein neues Rekordminimum in der Gesamtausdehnung des arktischen Meereises.

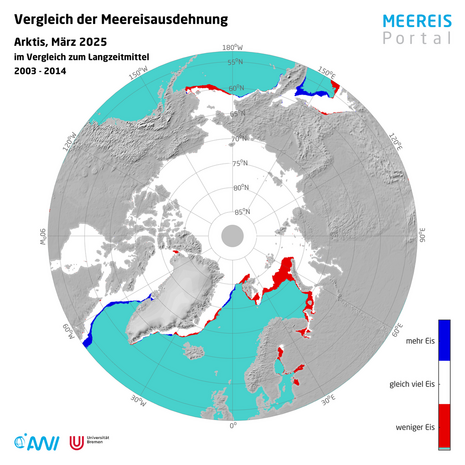

Die geringe Meereisausdehnung hielt seit dem sommerlichen Minimum im September 2024 über das gesamte zurückliegende Winterhalbjahr an. Insbesondere im Gebiet nördlich von Spitzbergen sowie im nordöstlichen Teil der Barentssee waren weniger meereisbedeckte Flächen als im vieljährigen Mittel zu verzeichnen (Abbildung 1). Dabei spielt in beiden Regionen die Zufuhr von warmem Atlantikwasser eine Rolle, welches auf das Meereis trifft und dessen Neubildung verzögert. Auch im Beringmeer auf der pazifischen Seite der Arktisregion wurde weniger Meereis als im vieljährigen Mittel dokumentiert. Darüber hinaus hat die Arktis erneut ein außergewöhnlich warmes Winterhalbjahr erlebt. Das Eiswachstum wurde daher in den Wintermonaten von Oktober 2024 bis März 2025 durch die weit überdurchschnittliche Lufttemperatur gehemmt. Diese lag in weiten Teilen der Arktis fast durchgehend 5 bis 6 °C über dem vieljährigen Mittel.

Zudem nimmt auch die Eisdynamik, also die Bewegung und Verformung von Meereis durch Wind und Strömungen, Einfluss auf die Meereisbedeckung. Insbesondere in der Laptewsee, in der Karasee sowie in der Barentssee trieben stark ablandige Winde das Meereis von der Küste weg in Richtung zentrale Arktis. Während diese Dynamik in kälteren Regionen wie der Laptew- und Karasee zu einer überdurchschnittlichen Bildung von Neueis führte, konnte in der wärmeren Barentssee eine Verlagerung der Eiskante nach Norden beobachtet werden.

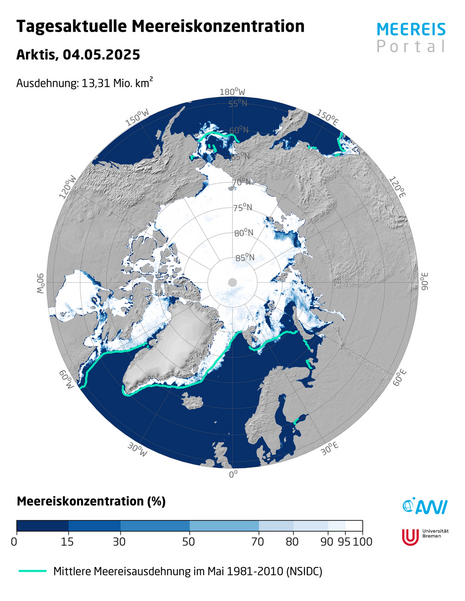

Nach Erreichen des winterlichen Maximums am 21. März ist nun wieder die saisonale Schmelzsaison aktiv. Die Satellitendaten dokumentieren einen beständigen Rückgang des Meereises beginnend von den äußeren Rändern bzw. Randmeeren rund um den Arktischen Ozean. Die Meereisbedeckung hat bereits über eine Million Quadratkilometer seit dem Wintermaximum eingebüßt und steht aktuell bei etwa 13,3 Millionen Quadratkilometern. Dabei wurde in einer Phase etwa von Ende März bis in die erste Aprildekade vorübergehend nur ein geringer Eisverlust verzeichnet (siehe Abbildung 2). Verantwortlich hierfür könnten leicht unterdurchschnittliche Temperaturen und nördliche Wind mit entsprechender Eisdrift im Bereich der nördlichen Barentssee gewesen sein. Nachfolgend beschleunigte sich der Meereisverlust wieder und lag weiter deutlich unter dem langjährigen Mittel 1981-2010. Insbesondere in der Barentssee und im Beringmeer setzen sich die großen Defizite fort (Abbildung 3).

Im Verlauf der Schmelzsaison, die bis etwa Mitte September anhalten wird, wird sich die arktische Meereisausdehnung auf rund 4 Millionen Quadratmeter reduzieren. Inwiefern der sommerliche Allzeitnegativrekord von 3,4 Millionen Quadratkilometern von 2012 in Gefahr sein könnte, bleibt abzuwarten. Aber die Vorzeichen mit einer relativ dünnen und verletzlichen Eisdecke sind jedenfalls nicht gut.