Für den Fall, dass der Sommer nicht unbedingt Ihr Ding ist, sollte so allmählich auf die Arktis geschaut werden. Dort hat in der mittleren und oberen Stratosphäre bereits der langsame und beschwerliche Marsch in den Winter begonnen, indem die sommerlichen Ostwinde langsam schwächer werden.

Jedes Jahr kühlt es im nordhemisphärischen Winter über den Polen zur Zeit der Polarnacht viel stärker aus als in den Tropen, was zu einem starken meridionalen Temperaturgradienten führt, der in der Stratosphäre am stärksten ausgeprägt ist. Auf diesen großen Skalen befindet sich die Änderung der Windgeschwindigkeit mit der Höhe (oder auch vertikale Windscherung genannt) in einem Gleichgewicht mit dem Temperaturgradienten. So wird die kalte Stratosphärenluft über dem Winterpol von einem Gürtel starker polumlaufender Westwinde (dem so genannten Polar Night Jetstream) umschlossen. Dieser Jetstream und die kalte Luft, die er umgibt, formieren zusammen den Stratosphärischen Polarwirbel.

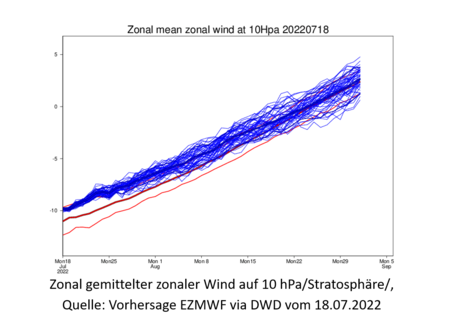

Die Stärke des Polarwirbels wird häufig anhand der zonal gemittelten zonalen Winde (d. h. der durchschnittlichen zirkumpolaren Windgeschwindigkeit auf einem definierten Breitengrad, hier 60°N) auf 10hPa (in ca. 30 km Höhe) diagnostiziert. Gemäß dieser Definition bildet sich der arktische Wirbel im Durchschnitt in der letzten Augustwoche heraus (allmählicher Wechsel auf Westwinde), erreicht seine größte Stärke im Januar und löst sich meist im April, manchmal aber auch erst Anfang Mai auf (Wechsel auf Ostwinde). In den Sommermonaten weist die Stratosphäre dann östliche Winde auf. In der beigefügten Grafik wird die Prognose des zonal gemittelten zonalen Windes aufgezeigt (EZMWF, Stand 18.07.2022). Dort erkannt man die oben angesprochene Windumkehr auf westliche Winde etwa Anfang September.

Wenn der stratosphärische Wirbel im Winterhalbjahr stark ausgeprägt ist, wird kalte Luft tendenziell über der Arktis eingeschlossen. Gebiete wie die Britischen Inseln sind dann oft stürmisch und nass, da der starke Jetstream die Entwicklung von kräftigen Tiefdruckgebieten z.B. im Nordatlantik fördert. Wenn der Polarwirbel hingegen schwach ist, wird der Jetstream in der Troposphäre tendenziell schwächer, so dass kalte Luft aus der Arktis regional in die mittleren Breiten ausfließen kann. Diese beiden unterschiedlichen Muster sind als positive und negative Phasen der Arktischen Oszillation (AO und der eng damit verbundenen Nordatlantischen Oszillation, NAO) bekannt.

Eine extreme Schwächung des Stratosphärenwirbels wird als plötzliche Erwärmung der Stratosphäre (SSW) bezeichnet, so genannt wegen des raschen Temperaturanstiegs in der polaren Stratosphäre (ca. 50 Grad Celsius in wenigen Tagen). Mit dem raschen Temperaturanstieg geht eine deutliche Abschwächung des zonal gemittelten zonalen Windes einher, bei einem Major-SSW erfolgt sogar eine komplette Windumkehr auf östliche zonal gemittelte Winde bei 10hPa und 60°N). Major-SSWs treten in der Arktis im langjährigen Mittel etwa in zwei von drei Wintern auf.

Der stratosphärische Polarwirbel ist jedoch nur einer von mehreren Faktoren, die die troposphärischen Wettermuster im Winter beeinflussen können. Die kausalen Zusammenhänge, wann und warum die Troposphäre stärker auf bestimmte stratosphärische Veränderungen reagiert, ist ein aktuelles und spannendes Forschungsthema.

In diesem Sinne beginnt nun bald schon wieder das arktische Chasen bezüglich Zustand und Entwicklung des Stratosphärischen Polarwirbels und damit verbunden natürlich auch die Frage, was wir denn hier in Mitteleuropa für einen Winter bekommen könnten.