28. Mai 2013 |

Mai 2013: Wochenlanger Tiefdruckeinfluss fĂĽllt mit Wonne jede (Regen-) Tonne!

Heute heißt es in den größten Bereichen des Bundesgebietes einmal

kurz durchschnaufen und das weitestgehend trockene und teilweise auch

sonnige Wetter genieĂźen. Denn schon am Abend kommen neue

Niederschläge auf. Dieser Mai geht also "wirklich" nicht als

Wonnemonat, sondern eher als Regenmonat in die Statistik ein. Wie

diese genau aussieht, können Sie gerne Ende des Monats an gleicher

Stelle entnehmen. In den nächsten Abschnitten möchte ich versuchen

Ihnen eine kurze Erklärung für den andauernden Tiefdruckeinfluss in

Deutschland zu geben, der das Land mit groĂźen Niederschlagsmengen

eingedeckt hat. Denn viele BĂĽrger fragen sich doch, woher der viele

Regen kommt, der die zahlreichen Feiertage im Mai ertränkt hat.

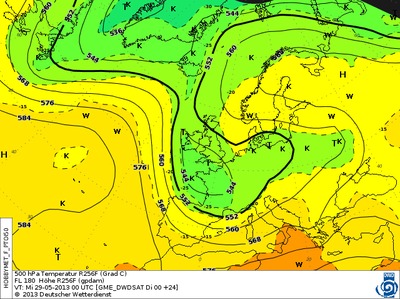

Ausschlaggebend fĂĽr das insgesamt feucht kĂĽhle Wetter ist die

Luftdruckverteilung in der Höhe (in etwa 5500 m). Dort herrscht über

Mitteleuropa jetzt schon wochenlang tiefer Luftdruck vor, der von

hohem Luftdruck ĂĽber dem Ostatlantik und ĂĽber Nordosteuropa

"eingequetscht" ist. Diese, schon am 16.05.2013 im Thema des Tages

beschriebene, sogenannte "umgekehrte Omegawetterlage" ist sehr stabil

und hält meist über einen längeren Zeitraum an. Insbesondere die

westlichen Bereiche von Deutschland liegen dabei häufig in einer

nördlichen Strömung, die kühle und feuchte Luft polaren Ursprungs

ĂĽber die Nordsee zu uns fĂĽhrt. Der Osten befindet sich zumindest

zwischenzeitlich in einer südlichen Strömung, mit der warme, aber

ebenfalls feuchte Luft aus dem Mittelmeerraum heran gefĂĽhrt wurde.

Diese Strömungen in der Höhe würden allerdings alleine nicht zu den

extremen Niederschlagsmengen fĂĽhren. Dazu mĂĽssen auch am Boden

entsprechende Bedingungen erfüllt sein. Dazu gehören die oft

genannten Bodentiefdruckgebiete, welche sich mit der Höhenströmung

verlagern. Sie können sich dies wie eine Schwebebahn vorstellen,

deren Schienenaufhängung in etwa 5500 m verläuft. Die Bahn würde

sich über dem Boden hängend entlang der Schienenführung in 5500 m

bewegen. Sehr häufig verlagern sich so Tiefdruckgebiete direkt von

Island ĂĽber die Nordsee nach Deutschland. Auf ihrem Weg ĂĽber das Meer

können diese Tiefs viel Feuchtigkeit aufnehmen, die sie dann später

ĂĽber dem Festland in Form von Regen abgeben.

Zusätzlich hat auch die Orographie, also die Gebirge, ihren Anteil am

Wetter. Strömt z. B. Luft aus Norden gegen die Alpen, staut sich dort

zunächst im Luv so kann man sehr häufig die Bildung eines neuen Tiefs

sĂĽdlich der Alpen (Lee-Tief), bevorzugt im Bereich von Genua

beobachten und wenn es entwicklungsgünstig zur Höhenströmung liegt,

kann es sich intensivieren und man spricht dann von einer sogenannten

Genuazyklogenese - eine Zyklogenese beschreibt die Entstehung und

Entwicklung von Tiefdruckgebieten - gesprochen. Gleichermaßen können

sich bei einer südlichen Strömung gegen die Alpen auch auf deutscher

Seite im Alpenvorland kleine Lee-Tiefs entstehen. Zur

Lee-Tiefentwicklung können Interessierte im letzten Abschnitt einige

Details lesen.

Zunächst aber möchte ich Ihnen weitere Informationen zu den

Tiefdruckgebieten, die uns in den vergangenen Tagen und Wochen den

teils andauernden Regen brachten, geben.

Während die oben beschriebenen Genuatiefs häufig die sogenannte

Vb-Zugbahn (gesprochen: 5b) einschlagen und somit zuerst an den

sĂĽdlichen Alpen entlang nach Osten ziehen, dann um die Ostalpen herum

nach Norden einschwenken um sich schlieĂźlich ĂĽber Tschechien und dem

westlichen Polen in Richtung Ostsee zu verlagern, nehmen die

bayrischen Lee-Tiefs in nordöstlichen Richtung meist den direkten Weg

zur Ostsee. Insbesondere die Genuatiefs können über dem recht warmen

Mittelmeer viel Wasserdampf aufnehmen, um ihn dann ĂĽber die Bildung

von mächtigen Regenwolken durch Aufgleiten von Warmluft z. B. über

Ostdeutschland wieder abzugeben. Ein solches Tief fĂĽhrte im Jahre

2002 auch zum bekannten "Elbehochwasser". Der Wassergehalt der

bayrischen Lee-Tiefs ist dagegen wesentlich niedriger. Meist können

sie erst im Bereich der Ostsee weitere Feuchte aufnehmen und diese

gesteuert von der Strömung auf der Nordflanke eines Höhentiefs (wie

zurzeit ĂĽber Polen) von Nordosten nach Deutschland fĂĽhren.

Insgesamt ist es eigentlich egal, welches der genannten Tiefs die

Niederschläge bringt. Was anfangs ein Segen für die Landwirte war,

entpuppt sich nun langsam zum Alptraum. Vielleicht können Sie sich ja

mit ein paar Bauernregeln trösten. So heißt es nämlich:

GrĂĽnen die Eichen vor dem Mai, zeigt's, dass der Sommer fruchtbar

sei.

Ist's im Mai recht kalt und nass, fĂĽllt er dem Bauern Scheun und

Fass.

Ein kalter Mai tötet das Ungeziefer und verspricht eine gute Ernte.

Mairegen bringt Segen, da wächst jedes Kind, da wachsen die Blätter

und Blumen geschwind.

Im Mai ein warmer Regen bedeutet FrĂĽchtesegen.

Lee-Tief-Entstehung:

Die Entwicklung von Lee-Tiefs basiert auf der theoretischen Grundlage

der potentiellen Vorticity. Der Begriff Vorticity stammt vom

lateinischen vortex fĂĽr Wirbel ab, und heiĂźt ĂĽbersetzt soviel wie

Wirbelgröße oder Wirbelhaftigkeit. Hoch- und Tiefdruckgebiete

besitzen Vorticity, entweder gegen den oder im Uhrzeigersinn. Die

potentielle Vorticity beschreibt nun einen Zusammenhang zwischen

absoluter Vorticity (relative Vorticity durch Scherung oder KrĂĽmmung

und planetare Vorticity durch die Erdrotation) und statischer

Stabilität. Da die potentielle Vorticity eine Erhaltungsgröße ist,

muss sie immer gleich bleiben. Dies bedeutet, dass sich die absolute

Vorticity und die statische Stabilität ausgleichen müssen. Überströmt

nun die Luft ein Gebirge, so nimmt die statische Stabilität bis zum

Gebirgskamm zunächst ab. Dies wiederum bedeutet, das die absolute

Vorticity und somit die auch die relative Vorticity (planetare

Vorticity konstant) kleiner werden, was schlieĂźlich eine

antizyklonale, also eine Drehung im Uhrzeigersinn, verursacht. Hinter

dem Gebirgskamm nimmt die statische Stabilität wieder zu, sodass

absolute und somit auch relative Vorticity größer werden, um

schlieĂźlich eine zyklonale, also eine Drehung gegen den Uhrzeiger,

hervorzurufen. Daraus resultiert dann schlieĂźlich unser Lee-Tief.

Dipl.-Met. Lars KirchhĂĽbel

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 28.05.2013

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst

© Deutscher Wetterdienst

Bild: DWD

Themenarchiv:

16.02. - Einzigartige Schneekristalle

15.02. - Turbulentes Winterwetter ĂĽber Fasching

14.02. - Ein besonderer Winter

13.02. - Was haben die Herren Rosenthal und Mie mit dem 13. Februar zu tun?

12.02. - Alaaf, Helau und Narri Narro!

11.02. - Die Schneefallgrenze

10.02. - Tauwetter und Hochwasser?

09.02. - Der Winter macht vielerorts eine kleine Pause

08.02. - Tag des Koffeins

07.02. - Winter, quo vadis?

06.02. - Die Schneehöhe

05.02. - Wetterfrösche in dicken Pullis

04.02. - Glatteis und Schnee: RĂĽckblick und Vorausschau

03.02. - Hochdruck und Tiefdruck im Clinch

02.02. - Deutschlandwetter im Januar 2026

01.02. - Polarwirbel vor möglicher Aufspaltung – droht Mitteleuropa eine Kältephase?

31.01. - Start in den Februar

30.01. - Außergewöhnliche Regenmengen im südöstlichen Afrika und deren Auswirkungen in Mosambik

29.01. - Transporte in der Seeschifffahrt und maritime LĂĽftungsberatung im Deutschen Wetterdienst

28.01. - Glatt, aber wieso?

27.01. - Wo spielt Wetter ĂĽberall eine Rolle?

26.01. - LEONIE - Die Schnee- und Eisbringerin!

25.01. - Februar 1956 – Ein Leben wie im Eisschrank

24.01. - Der Winter hat sein Pulver noch nicht verschossen!

23.01. - Schweres Unwetter auf Sizilien – trotz großer Schäden keine Todesopfer

22.01. - Schneemassen im fernen Osten Russlands

21.01. - Inversionen soweit das Auge reicht

20.01. - Eisnebelhalos - ein himmlisches Phänomen auf Erden

19.01. - Sturmtief „Harry“ und seine Auswirkungen im Mittelmeerraum