Das Wetter in den Mittleren Breiten spiegelt ein Wechselspiel von Hoch- und Tiefdruckgebieten wider. Besonders in der herbstlichen und winterlichen Jahreszeit, wenn die planetarische Frontalzone, wo tropische Luftmassen aus dem Süden auf polare Luftmassen aus dem Norden treffen, besonders aktiv ist, kann sich ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen bilden, das wechselhaftes Wetter mit sich führt. Die jeweiligen Tiefdruckgebiete werden je nach ihrer Reife und Intensität von Warmfronten, Kaltfronten oder Okklusionen begleitet, die jede für sich ein bestimmtes Erscheinungsbild im Satellitenbild aufweisen.

Im heutigen Thema des Tages wollen wir den postfrontalen Bereich (also der rückseitig einer Front auftritt) einer Kaltfront näher betrachten. Besonders während des nordhemisphärischen Winters sammelt sich über den weiten, nördlichen Landmassen wie Kanada und den polaren Eisgebieten eine eisig kalte und trockene Luftmasse an. Behalten wir mal den Bereich um Neufundland im Blick und nehmen an, dass sich über dem warmen Golfstrom vor Neufundland ein kräftiges Tiefdruckgebiet bildet. Dies hat zur Folge, dass die Windrichtung in der Umgebung der Tiefdruckentwicklung an diese Veränderung "angepasst" wird (in der Meteorologie unter "Ageostrophie" bekannt). Nun kann zum Beispiel die eisige Luftmasse von ihrem Entstehungsort verfrachtet werden (in der Meteorologie unter "Advektion [=horizontale Verlagerung der Luft]" bekannt). Diese erreicht dann die Ozeane und genau hier werden wir uns die meteorologischen Vorgänge ein bisschen genauer anschauen.

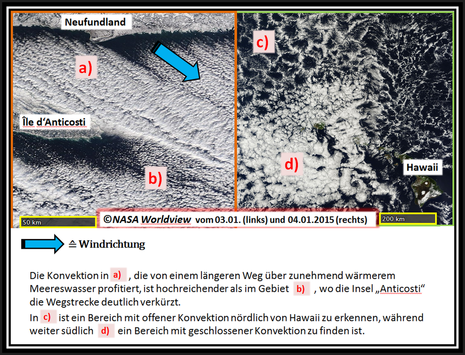

Wenn die trockene und sehr kalte Luftmasse den (relativ gesehen) deutlich wärmeren Ozean erreicht, dann beginnt die warme Wasserfläche wie eine "Heizung" die Luftmasse von unten zu erwärmen und zu labilisieren. Sie sorgt also dafür, dass die eigentlich schwere und träge Kaltluft beginnt aufzusteigen - die ersten Ansätze von beginnender Konvektion. In diesem Stadium tritt jedoch noch keine Kondensation (=Tröpfchen- und Wolkenbildung) auf. Im beigefügten Bild kann dieser Prozess als noch wolkenfreie Zone vor Neufundland gesehen werden, manchmal kann sich in diesen Bereichen jedoch auch bereits Seenebel bilden. Die kalte Luft strömt nun immer weiter über das zunehmend wärmere Wasser. Somit nimmt auch die Erwärmung von unten und einhergehend die Geschwindigkeit der aufsteigenden Luft (Intensität der Aufwinde) weiter zu und es kommt letztendlich zur Wolkenbildung (siehe den Bereich a) ). Die kleinen Kumulanten (Haufenwolken) wachsen mit zunehmender Zeit und Entfernung immer weiter an und werden immer mächtiger. Eine Inversion, also eine "atmosphärische Schicht" mit einer höheren Temperatur (siehe auch im DWD Lexikon), sorgt jedoch dafür, dass die Konvektion nicht sehr hochreichend wird. Dabei gilt, je größer der zurückgelegte Weg über der Wasseroberfläche ist, desto kräftiger kann diese Konvektion werden und umso höher steigt die Inversion an. Diesen Unterschied kann man sehr gut zwischen a) und b) erkennen, wo die Insel "Anticosti" südlich von Neufundland die Weglänge für die kalte Luftmasse über dem offenen Wasser deutlich verringert hat. Nicht verwunderlich, dass die Konvektion bei b) viel schwächer ausfällt. Der vorherrschende Wind ordnet die Wolken zudem in Bändern an, die parallel zur Windrichtung ausgerichtet sind. Ein Blick auf ein Satellitenbild erzählt einem daher nicht nur, wie hochreichend die Konvektion ist (je weißer die Farbe im Satellitenbild, desto hochreichender), sondern auch, woher der Wind in dieser Höhe weht. In weiterer Folge strömt die kalte Luftmasse immer weiter auf den Ozean hinaus. Dabei wird die vertikale Schicht, wo die Konvektion auftritt, immer mächtiger, bis irgendwann ein Maximum erreicht wird. Nun sprechen wir vom Reifestadium der Konvektion, die sich in teils symmetrischen Mustern anordnet. Nördlich von Hawaii sind bei c) "wabenförmige" Strukturen zu erkennen, was das Auftreten offener Konvektion anzeigt. Man kann sich das so vorstellen: aufsteigende Luft trifft auf die Inversion und wird seitlich abgelenkt. Da es viele Bereiche mit aufsteigender Luftbewegung gibt, treffen die an der Inversion seitlich verdrängten Luftströme aufeinander und beginnen zur Meeresoberfläche zu sinken, da sie ja die Inversion nicht überwinden können. Am Boden angekommen strömen sie erneut auseinander. Im Zentrum sorgt die absinkende Luft für wolkenfreie Bereiche und an den Rändern durch Aufsteigen für Bewölkung. Es spielen bei der Entstehung noch weitere physikalische Begebenheiten eine Rolle, doch dies soll an dieser Stelle erst einmal ausreichen. Die konzentrierten Aufwindschlote sorgen für vergleichsweise starke Aufwindbewegungen, sodass leichter Niederschlag auftreten kann.

Zuletzt haben wir noch die geschlossene Konvektion, die bereits den fortgeschrittenen Alterungsprozess darstellt. Bei d) wird solch ein Fall unter einem sich verstärkenden subtropischen Hochdruckgebiet gezeigt. Meist ist hier die Inversion deutlich kräftiger ausgeprägt. Diese sorgt dafür, dass die Konvektion an solch einer Inversion regelrecht "breitläuft" und zu einem flächigen Wolkenschirm wird. Interessant ist hier, dass nun die Aufwindschlote deutlich breiter sind, entsprechend der großflächigeren Konvektion, während an den Rändern das Absinken stattfindet. Bei der offenen Konvektion war es ja genau anders herum. Die breiteren Aufwinde haben zur Folge, dass diese weniger fokussiert und somit schwächer ausfallen. Niederschlag wird hierbei meist keiner erwartet.

Es ist also möglich alleine aus der Betrachtung der Wolken auf Satellitenbildern auf den Zustand und den Alterungsprozess der Kaltluft Rückschlüsse zu ziehen, wobei die hier beschriebenen Prozesse vor allem im maritimen Vorhersagebereich von Interesse sind.

Was bleibt ist die Erkenntnis, dass die Natur nicht nur wunderschöne und teils sehr symmetrische Wolkenstrukturen hervorbringen kann (parallele Wolkenstraßen oder Wabenstrukturen), sondern dass diese auch für die Wettervorhersage aussagekräftig und wichtig sind.